A Taste of Music Event Report 062018 07

東京・秋葉原の損保会館で6月9日・10日、「アナログオーディオフェア2018」が開催されました。近年益々注目されるアナログ・レコードの楽しみを盛り上げようと、オーディオ・メーカーやレコード会社、オーディオ系の出版社などが一堂に会し、“アナログ”にまつわる様々な話題を提供しています。4回目となった今回、TOP WINGとACOUSTIC REVIVEの共同ブースでは、昨年に引き続き、我らがピーター・バラカンさんによるDJイヴェントが10日に催され、入場が制限されるほど多くの音楽ファンが詰め掛けました。前回と同じく、イコライジング・カーヴにもこだわったレコード再生で、今回はどんな素敵な音楽が紹介されたのでしょうか。その模様をリポートします。

今回の選曲はバラカンさんの名著『魂(ソウル)のゆくえ』から

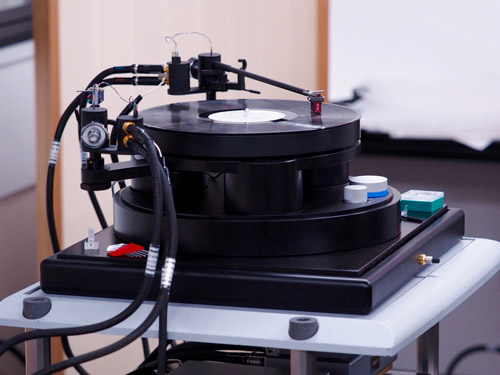

前回は、書籍『ピーター・バラカンのわが青春のサウンドトラック』で紹介されているアルバムから15枚をピック・アップして行われたバラカンさんのトーク&試聴イヴェント。レコード・プレーヤーやアンプはもちろん、電源ケーブルやライン・ケーブルなどにも高音質を誇るハイエンド・モデルが用いられ、アナログ・レコードの音を再確認するには打って付けの機会となっている。特に、多様なイコライジング・カーヴを備え、切り替えることが可能なM2TECH JOPLIN MKⅡを駆使して、EQ特性をレコードに合った適正なものに変更して再生するとどれくらい音が良くなるかという実験では、バラカンさんも驚くほど印象が変わるレコードもあって面白い。

さて今回は、やはりバラカンさんの著書で、2008年にアルテスパブリッシングより復刊を果たした『魂(ソウル)のゆくえ』からの選曲。曲によって、イコライジング・カーヴを変更しつつ試聴は進行した。各々のアルバムがどのカーヴでカッティングされたかについては前回同様、ACOUSTIC REVIVEの石黒さん、TOP WINGの菅沼洋介さんが調べたデータや勘を頼りに判断。アルバム毎にバラカンさんのコメントを挿みながら、16枚のレコードがターンテーブルに乗せられた。

「今日は主に70年代のソウルのレコードを用意しました。多くは石黒さんが持ってきてくれたものですが、このあたりのアルバムこそ、こういった高級オーディオでの聴き応えがあるだろうと思ったんです。ただ、60年代の作品も少し持ってきました。ソウル・ミュージックは元々、50年代の半ばに活動した何人かの草分け的なミュージシャンによってそのスタイルが確立されました。具体的には、レイ・チャールズ、サム・クック、そしてジェイムズ・ブラウンといった人たちです。彼らに共通するのは、ゴスペルの語彙を用いながら、それを世俗的な歌詞に置き換えたこと。当初は大きな物議を醸したものでしたが、そういうパイオニアたちがいたからこそ、60年代にソウル・ミュージックが花開くことになります」

こうして始まった約2時間の試聴イヴェント。以下、アルバムや楽曲に対するバラカンさんのコメントを拾っていこう。

適正なEQカーヴで愉しむソウルの名盤

PB じゃあ、まずはレイ・チャールズからいきますか。イギリスのベスト盤ですね。昔のベスト盤は目一杯、曲が入っているから、オーディオ的には音質が落ちるかもしれませんが(笑)、若い時の僕はコスト・パフォーマンスがいいと思っていました。

石黒 このレコードはNAB(全米放送協会)のカーヴで再生します。

PB 「Hallelujah I Love Her So」は先ほども言いましたように、元々はゴスペルの曲だったのを歌詞の一部を変えたものです。映画『Ray/レイ』(2004年)を観ると、クラブで演奏する彼に「神に対する冒涜だ!」という声を浴びせられるシーンがありますが、それがこの曲です。

Vinyl①【NAB】

Ray Charles “Hallelujah I Love Her So”

from the album『A 25th Anniversary In Show Business Salute To Ray Charles』

PB アトランティックはいまでこそ大手のレコード会社ですが、この曲が出た1950年代の半ばには、まだ弱小のインディーズでした。ニュー・ヨークのミッド・タウンに会社があり、夜になって事務机を脇に寄せると、そこがアトランティック・スタジオになったらしいですね(笑)。でも、この曲は管楽器も入っているから、そんなところで録ったとは思えないので、ニュー・ヨークのどこか別のスタジオを使っていた可能性はあります。とにかく、レイ・チャールズはこういう凝った編曲をやる人です。皆さんご存知のように、彼は目が見えなかったんですが、聴覚はめちゃくちゃ良くて、例えばビッグ・バンドなら「3番目のトランペットの音がおかしいよ」と指摘するほど鋭い耳を持っていたそうです。1950年代に、リズム&ブルーズの世界でこうしたジャズの影響が相当入ったサウンドを作っていたのは、彼以外にいなかったんじゃないかと思います。ちなみに、“ソウル”という言葉はリズム&ブルーズの世界から出たというよりも、ジャズのシーンから生まれたと言ったほうがいいかもしれません。ホレス・シルヴァーやアート・ブレイキーといった人たちがゴスペル・ミュージックの雰囲気をジャズに採り入れたのは、ビ・バップがあまりにも頭でっかちになったことに対する反動でもあったんですね。そういう流れもあったことは覚えておくといいと思います。

じゃあ、もう一人、サム・クックを聴きましょうか。この人はまさにゴスペルの世界から出てきた人で、ソウル・スターラーズという名門カルテットのリード・ヴォーカルを1950年代の頭からずっとやっていたんですが、若くてルックスも良く、女の子にめちゃくちゃモテまくっていたゴスペル歌手ですね。そういう要素もあったからか、ポップのレコードも作ってみようと考えていたようです。でも、彼が当時所属していたスペシャルティというレコード会社はゴスペルやブルーズが得意で、そうした音楽のファンを大事にしていたため、サム・クックが下手にポップを歌うとお客さんがみんなそっぽを向いてしまうとまずいと考え、社長からはゴスペル・シンガーのままでいてほしいと言われます。ところが彼はそれを受け入れず、デイル・クックという偽名を使ってポップのレコードを出します。声を聴けばバレバレなんですけどね(笑)。結局、スペシャルティを離れて最初はキーン・レコードというまた小さなレーベルでアルバムを出して、最終的に当時の最大手であるRCAと契約することになります。そこでサム・クックが作ったのは、すごく洗練されたポップ・ミュージックでした。本人もおそらく意識していて、かなり甘ったるいストリングズが入ったり、白人のバック・コーラスが入ったりして、ソウルとは思わない人もいるかもしれませんが、彼のヴォーカルは素晴らしい。今日聴いていただくこの『Night Beat』は1963年のアルバムで、スターに上り詰めてからすでに6年くらい経っていて、他にもいろんな感じのアルバムを出しています。

ところで、RCAはわりとLPをたくさん作る会社でした。ソウルやリズム&ブルーズといった黒人の購買層が多いジャンルで当時流通していたのは、はほとんどがシングル盤でした。そこにヒット曲が二つくらいあれば、あとは他の人のカヴァーを適当に歌ってLPとして売るという感じです。RCAはそうではなく、初めからちゃんとLPとして作っているものが多かったんですね。ただ、毎回同じようなスタイルでやるわけにもいかないから、ライヴ・アルバムを出してみたり、いろんな企画を考えます。中には、サム・クックが世界を回っていろんな国の有名曲を歌うとか、ちょっと陳腐に思える企画も若干ありましたが、そうしたものを消化したうえで出した『Night Beat』は、ちょっとブルージーな感じのレコードで、フランク・シナトラにも『Songs For Swingin' Lovers』という同じような作品がありましたね。聴いていただくのは「Little Red Rooster」。後にローリング・ストーンズがカヴァーした曲です。

Vinyl②【RCA-O】

Sam Cooke “Little Red Rooster”

from the album『Night Beat』

PB 音がいいねぇ! いまのはRCAのカーヴですか?

石黒 これはRCA-Oというカーヴで、いくつかあるRCAのEQカーヴの最終版ですね。これを基に、RIAAが作られたと言われています。

PB でも、RIAAが作られたのは1954年ですよね。このアルバムが出たのは1963年です。

石黒 はい。RIAAカーヴは、RCAカーヴを基に作られたにも関わらず、RCAのレコードもすぐにはRIAAに移行していなかったということなんですよ。いかにRIAAカーヴというものに強制力がなかったかを物語っているんですね。

PB いい加減なもんだな。先ほどのレイ・チャールズは、1950年代としてはそこそこにいい音だと思うんですけど、これと比べると雲泥の差ですね。トラック数はそんなに変わっていないんです。1963年といえば、せいぜい4トラックあるかどうか。1950年代のアトランティックは早くから、アンペックスが開発した8トラックのテープ・レコーダーを、アメリカ軍、レス・ポールに次いでトム・ダウドというエンジニアが導入していたはずです。このRCAのレコードの音の良さ、いちばんの要因は何ですか。

石黒 RCAの技術力というか、このレコード会社の録音機材への投資が桁違いだったからでしょうね。エルヴィス・プレスリーとかで大儲けしていた会社ですから。

PB このレコードは、ハリウッドのRCAスタジオでのレコーディングですが、この頃にしては珍しくエンジニアの名前もクレジットされています。デイヴ・ハシンジャーという後に有名になるレコーディング・エンジニアで、60年代のローリング・ストーンズや、RCAではジェファスン・エアプレインあたりも確かこの人だったと思います。こういうクレジットを入れるのは、録音のクオリティを売りにしていたからでもあるのでしょう。

ここでインディーズをいきましょうか。アルバート・キングです。スタックスというレコード会社がメンフィスに誕生して、そろそろ60年くらいになります。メンフィスはアメリカ南部の中くらいの都市で、音楽業界の設備というかインフラはほとんどないようなところだったはずです。もちろん、ブルーズの歴史にとってすごく大きな役割を果たした都市ではあるんですが、レコード会社がメンフィスにできるのは、恐らくほぼ最初だったと思います。会社の規模は小さくて、映画館だった建物にスタジオを設けて録音していたんですね。ブッカーT & ジ・MG'Sという地元の若者たちのグループは、白人が二人と黒人が二人という当時のレコード業界、少なくとも南部ではすごく珍しい構成ですが、そんな彼らがほぼ毎日スタジオに詰めていて、やってくる歌手たち全員のバックをやっていました。アメリカ北部のレコーディングは、昔の芸能界のやり方がそのまま引き継がれていて、作詞家・作曲家・編曲家・プロデューサーがいて、初見が利くようなスタジオ・ミュージシャンがたくさん集まって、十分なリハーサルをしてうえで本番を迎え、ヴォーカリストと一緒に録音するというスタイルでした。でも、南部では全く違うんですね。楽譜はなし、リハーサルは本番のスタジオでそこそこに、なんとなくの感覚というかノリでやるんですね。アトランティック・レコードがスタックスとの関係を持つに至る話をし始めると長くなるので今日はやめますが(笑)、ニュー・ヨークのアトランティックのプロデューサーたちがメンフィスに来て、スタックスのこのノリの良さを経験すると、「これしかない!」と思ったそうです。自分たちが目指しているブラック・ミュージックはこっちのやり方が絶対に上手くいくと、スタックスでたくさんのレコードを作るようになるんですね。

これからかけるのも、実際にスタックスのミュージシャンによる演奏です。アルバート・キングというブルーズ・ギタリストはこのとき、もう40歳くらいになっていますが、他のインディーズ・レーベルですでにレコードを出していました。それほど大当たりはしていませんでしたが、たまたまスタックスとアルバムを1枚作ることになり、ブッカーT & ジ・MG'SというR&Bの若手グループと一緒にスタジオに入ったところ、すごく画期的なレコードが生まれました。『Born Under A Bad Sign』(1967年)は、当時のブルーズの世界にあってすごくソウル寄りのアルバムです。1960年代の半ばには、ブルーズという音楽は黒人たちの間では古いものになってしまっているんですね。若い黒人にとってのブルーズは、自分たちの両親の貧しく、白人に虐げられていた時代の匂いがするものなので、彼らにしてみれば格好悪い音楽です。それよりはもっともっとソウルを聴きたいわけです。そういう意味では、新時代のブルーズを築いた1枚と言っていいと思います。その中から「Kansas City」を聴いてください。

Vinyl③【NAB】

Albert King “Kansas City”

from the album『Born Under A Bad Sign』

PB いいですねぇ。これもかなりパンチのあるいい音でした。これはNABカーヴですか。

石黒 はい、NABカーヴです。スタックスやアトコなどアトランティック系のレコードはRIAAカーヴで聴くと、すごくしょぼい音になってしまうんですよ。でも、カーヴをきちんと合わせて再生すれば、実はこんなにいい音で収録されていたことが分かります。

PB 確かに、このアルバムをこれほどいい音で聴いたおぼえはないなぁ。すごく活き活きしていましたね。

続いては、またもアトランティックになりますけど、アリーサ・フランクリンがアトランティック・レコードに移籍したすぐあとに出したアルバム『I Never Loved A Man The Way I Love You』(1967年)です。このレコードは、メンフィスからわりと近いマスル・ショールズというところで録音が始まりましたが、そこでちょっとしたいざこざがあって、レコーディングが初日で打ち切りになってしまったんですね。いざこざの詳細はまた話が長くなるので割愛しますが(笑)、マスル・ショールズにもメンフィスと同じように、楽譜も使わずにノリでやってのける、優れた感覚のミュージシャンがたくさん集まっていました。そこでアトランティック・レコードはお金をかけてアラバマ州からニュー・ヨークのスタジオに彼らを呼び寄せて何度も録音を行いました。『I Never Loved A Man The Way I Love You』は歴史的なアルバムで、いつもかけるのは最初のシングルだったタイトル曲ですが、今日はA面1曲目の「Respect」を聴きましょう。オーティス・レディングの曲ですが、アリーサ・フランクリンが取り上げてヒットさせてからは、オーティス・レディングのオリジナルだとは知らない人もいるかもしれないというくらい、完全に彼女の曲になっていますね。

この曲の歌詞は、オーティスのヴァージョンは男の立場から歌ったもので、仕事が終わって家に帰った夫が女房に対してリスペクトを要求するのですが、そこには性的な意味合いも若干含まれているかもしれません。「ちょっと楽しませてくれ」的なニュアンスだと思います。アリーサが女性の立場で歌うと、そういう部分もないわけではないけれど、一人のアフリカン・アメリカンとしてもリスペクトしてほしいという……。“ブラック・イズ・ビューティフル”という社会的なスローガンが掲げられる少し前かと思いますが、黒人の意識がそういう方向に動き始めていたところ、この曲の大ヒットによって運動にさらに拍車がかかったかもしれません。

Vinyl④【NAB】

Aretha Franklin “Respect”

from the album『I Never Loved A Man The Way I Love You』

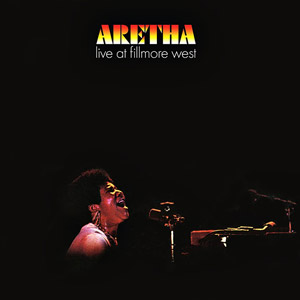

PB この曲は大ヒットしましたから、黒人だけでなく白人もそこそこ買っているはずですね。もう1曲、アリーサをかけたいと思います。1971年にサン・フランシスコのフィルモア・ウェストで録音されたライヴ・アルバム『Aretha Live At Fillmore West』(1971年)から「Bridge Over Troubled Water」を聴いていただきましょう。

このアルバムが出た当時、LPはそんな高くはありませんでした。でも、先ほどもお話ししたようにソウル・ミュージックは1960代の終わり頃までは圧倒的にシングル盤で消費されていた音楽です。アリーサ・フランクリンはすでに大スターでしたが、アトランティック・レコードとしては白人の若者にLPレコードを売りたいんですね。ビートルズの「Eleanor Rigby」やブレッドの「Make It With You」、スティーヴン・スティルズの「Love The One You're With」といったカヴァーにもそんな狙いが感じられますが、プロデューサーのジェリー・ウェクスラーが考えたのは、もう終わりかけとは言え、ヒッピー文化が大きく発展したサン・フランシスコにあって聖地と言えるフィルモアというクラブでアリーサのコンサートを行って白人の若者たちに観てもらい、彼女の素晴らしさを知ってもらおうという企画でした。そして、その費用を少しでも償却するためにライヴ・レコードも作った方がいいという発想だったんですね。ライヴというとどんなミュージシャンもスタジオのメンバーとは違うツアー・バンドを編成するものですが、せっかくライヴ・レコーディングをするのならということで、超一流のすごいメンバーを集めました。そんな意味でも画期的なアルバムです。

Vinyl⑤【NAB】

Aretha Franklin

“Bridge Over Troubled Water”

from the album『Aretha Live At Fillmore West』

PB (曲のエンディングで偶然に、試聴会場の照明がオフに……)部屋の電気もこの歌声にまいってしまいました(笑)。いや、それにしてもすごいな、この音は。僕もこのM2TECH JOPLIN MKⅡに投資してみようかなと、だんだんそんな気になってきます(笑)。このレコードをこんなにいい音で聴いたことはありません。

ところで、この曲と先ほどのサム・クックの「Little Red Rooster」には同じオルガン奏者、ビリー・プレストンが参加しています。サム・クックのレコードにはミュージシャンのクレジットがありませんが、曲を聴いているとオルガンのパートでサムの「Play It Billy」という声が入っています。この時期はサムがイギリス・ツアーをやっていて、そのバックの演奏もビリーがやっていたから、ビートルズのメンバーと会ったのもそのツアーだったんじゃなかったかな。

さて、次はジェイムズ・ブラウンをいきますか。ソウル・ミュージックのパイオニアの一人であるジェイムズ・ブラウンは1970年のライヴ・アルバム『Sex Machine』から、1曲目の「Get Up I Feel Like Being Like A Sex Machine」を聴きましょう。先ほど、“ブラック・イズ・ビューティフル”の話をしましたが、1968年頃から、少しずつ“ブラック・パワー”などの動きが力をつけていくんですね。政党のブラック・パンサーは過激派のように語られることもありますが、本来は正当防衛から始まったものでした。マーティン・ルーサー・キングが1968年に暗殺されると、公民権運動や非暴力を中心に考えていた人たちも堪忍袋の緒が切れそうになって、もう少し攻撃的に行動し始めるんですね。ジェイムズ・ブラウンは、暴力的ではないのですが、主体性を持って自分の主張をすることの一つの見本となりました。例えばこのアルバムの「I Don't Want Nobody To Give Me Nothing では、「誰もオレに何もくれなくていい。扉さえ開けてくれれば自分から取りにいく」と、そういう曲を作るんですね。

Vinyl⑥【NAB】

James Brown “Get Up I Feel Like Being Like A Sex Machine”

from the album『Sex Machine』

PB これも本当にライヴなのかなと思うほど、録音がいいですね。ジャケットのクレジットには8トラックのアンペックスが使われていると書いてありますけど、すごく活き活きとした音で録れています。

石黒 そうですね。先ほどのアリーサ・フランクリンもそうなのですが、このアルバムをRIAAカーヴで聴くとすごく変な音なんですよ、なんか記録音源みたいな音で。だから個人的にはお蔵入りさせていたレコードなのですが、いま両方ともNABカーヴでかけてみたら、私もビックリするくらい、いい音になりました(笑)。

PB アトランティックのレコードにはRIAAのロゴが付いていて、「いちばんいい音で聴くためにRIAAのカーヴに合わせて聴いてください」と書いてあるけど、大嘘じゃないですか(笑)。

石黒 そういうことは多いですね。ジャズではブルーノートやプレスティッジにも「RIAAで聴きいてください」と表記されているけど、すごく変な音なんです。

PB いやー、今日も次々と耳から鱗ですね。

では、いよいよ1970年代に突入します。次はマーヴィン・ゲイですが、ちなみにモータウンはどんなカーヴなんですか。

石黒 モータウンはRIAAでOKです。

PB 分かりました。モータウンも最初は弱小インディーズですが、60年代にとにかく大ヒットして、デトロイトにあったことから、量産されるクルマと同じようにコンベヤで次々と流れてくるようなヒット・マシーンみたいだと言われた会社です。60年代の終わり頃には相当お金持ちなレコード会社になりました。社長のベリー・ゴーディはとてもワン・マンな人ですが、それで成功したわけだから当然と言えば当然かもしれません。でも、時代は少しずつ変わっていて、先ほどお話しした黒人の意識の変化があったし、ベトナム戦争にアフリカン・アメリカンは人口の割合にしては異常なほど多く出兵していたんですね。多くの死傷者を出した戦争ですが、マーヴィン・ゲイの弟も大変な目に遭ったそうです。

「What's Going On」は、元々はフォー・トップスのメンバーが作り始めたものですが、マーヴィンがそれをちょっと作り替えて、かなり社会的なメッセージを持った歌になりました。60年代の終わりの一部を除いて、モータウンは徹底したコマーシャリズムでやってきた会社でしたから、マーヴィン・ゲイという、アイドルに近くて女性にすごくモテる歌手がそういった硬派な曲を出そうとしても、社長は許可しません。でも、マーヴィンがどうしても出したいと言うので、「シングルなら出していいけれど、もし売れなかったらオレの言うことを聞くこと」という約束をします。結局、これが大ヒットして、続いて作ったアルバム『What's Going On』(1971年)がソウルの歴史に残る大名盤になったわけですね。全体的にメッセージ性がかなり強いアルバムです。このレコードと、先ほどのスタックスでキーボード奏者として活動したアイザック・ヘイズが作った『Hot Buttered Soul』という長い曲が4曲入ったレコードが大きなきっかけとなって、ソウルをアルバムで聴くという習慣が始まりました。

Vinyl⑦【RIAA】

Marvin Gaye “What's Going On”

from the album『What's Going On』

PB 古典的なレコードで僕も大好きなんですけど、この音は昔から聴いていたのと同じで、それほど驚きはなかったですね(笑)。

石黒 そうですね。

PB はい、マーヴィン・ゲイでした。すごく画期的だったわけですけど、こういうタイプのアルバムが大ヒットしたから、1970年代に入ると、アフリカン・アメリカンのシンガー・ソングライターが自分で曲を作って、自分の好きなように制作してレコードを出すということが少しずつ増えていきます。モータウンでもう一人、それをやったのがスティーヴィー・ワンダーでした。

マーヴィン・ゲイと同じく、最初は彼が好きなことをやりたくても社長が全く聞く耳を持ちません。スティーヴィーは少年時代からミュージシャンをやっていて、その頃からのヒット曲もたくさんあるのですが、未成年のため契約書は親がサインしていました。70年代に入って彼が成人すると、初めて自分で契約書にサインすることになります。その契約の更新の際、スティーヴィーは自由に制作する権利を主張します。ベリー・ゴーディ社長は拒否するんですが、「だったらよそへ行きますよ」と言われて、しぶしぶ受け入れるわけです。これをきっかけにスティーヴィー・ワンダーはポピュラー音楽の歴史上、誰もやったことのないような大傑作アルバムをいくつも連発するんですね。実際に曲を作っていたのは、どうやら2~3年くらいの短い期間だったようですが、1971年から76年頃にかけて、とにかく非の打ち所のないようなレコードを作り続けます。しかも、作詞・作曲・編曲をすべて自分で行い、演奏もほとんど一人でこなしていました。今日は『Innervisions』(1973年)から、B面1曲目の「Higher Ground」を聞きましょう。これもRIAAカーヴですか。じゃあ、たぶん驚かないよ(笑)。

Vinyl⑧【RIAA】

Stevie Wonder “Higher Ground”

from the album『Innervisions』

PB なんで驚かないんだろう(笑)。

じゃあ次は同じ時期に、シンガー・ソングライター的な面白さを発揮したカーティス・メイフィールドです。1950年代の終わりに結成されたヴォーカル・グループ、インプレションズのリーダー格でした。インプレションズは、最初はゴスペル寄りのポップなリズム&ブルーズでヒットも飛ばしたシカゴのグループです。1960年代の終わり頃まで活動は続くんですけど、1970年にカーティスが独立。ソロ歌手としてやっていくことになりました。カーティスの音楽スタイルは独特で、ジャズの影響が見られたり、ラテン・パーカションやホーンを多用したりといった特徴があります。曲作りも上手ですし、プロデューサーとしての手腕も発揮しました。ただ、彼はなぜかアレインジャーはやらなかったんです。作詞・作曲はやるけれど、編曲については必ずアレインジャーを立てています。まぁ、人間誰しも向き不向きがあるということなのでしょうけれど。70年代には映画音楽のソングライターとしてもすごくいい作品を送り出しています。中でも注目されたのが、自身も歌った『スーパー・フライ』というB級映画でした。会場でご覧になった方は?(3人ほどが挙手)まぁ、1回観たらもういいかなという映画ですが(笑)、音楽は最高です。そんなサウンドトラックのA面3曲目「Freddie's Dead」を聞いてください。このレコードはカーティスが自分で興したカートム(Curtom Records)というレーベルの作品ですが、配給はRSOが行っています。RSOはロバート・スティグウッドのレーベルで、後にポリドールの系列となったはずです。ということは何のカーヴになるのでしょう?

石黒 先ほどのジェイムズ・ブラウンがポリドールなので、恐らくNABだと思われます。

PB そうかそうか。じゃあ、また驚くかもしれないよ(笑)。

Vinyl⑨【NAB】

Curtis Mayfield “Freddie's Dead”

from the album『Superfly』

PB ハッハッハ。これは予想以上にいい音でしたね。楽器の分離というか、バランスが面白かったです。カーティス自身のちょっとワウのかかったリズム・ギター、フルート、ストリングズ、コンガといった楽器のミックスがすごく上手なレコードだなと思いました。

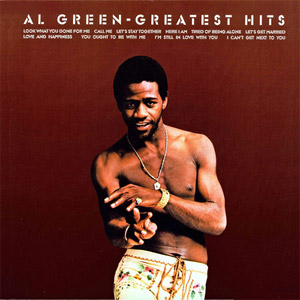

さあ、アル・グリーンを聞きますか。彼も1970年代前半、大ヒット曲を連発していた南部の歌手です。生まれはアーカンソーで、メンフィスのハイ・レコードに所属して、ウィリー・ミッチェルというプロデューサーが手掛けたレコードを多く出しています。では、ベスト盤『Greatest Hits』から、B面の最後の曲「Tired Of Being Alone」をお願いします。これは日本盤で、つまり全部RIAAカーヴでカッティングされているから、悩まずに済みますね。ちょっと残念かな?(笑)

Vinyl⑩【RIAA】

Al Green “Tired Of Being Alone”

from the album『Greatest Hits』

PB でも、いいねぇ(笑)。アル・グリーンをこうした高級オーディオで聴くのは初めてかもしれないけど、いやぁ、すっごく音がいい。乾いた感じの音が特徴的で。ウィリー・ミッチェルというプロデューサーは本当に特徴のある音を作る人ですけれど、こんな乾いている印象は僕にはなかったな。

スタックスと同じように、ハイ・レコードにもハウス・バンドがいたんですね。ギタリストのメイボン、オルガン奏者のチャールズ、ベイシストのリロイというホッジズ3兄弟がいたバンドです。2014年に亡くなったメイボン“ティーニー”ホッジズを除く二人は10月に、ソウル・シンガーのウィリー・ハイタワーとの来日公演が予定されています。(編注:ビルボードライブ東京/ビルボードライブ大阪での「メンフィス meets マッスル・ショールズ」は「アーティストの都合により公演延期」となりました)

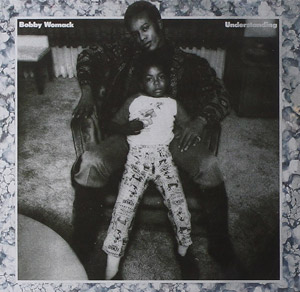

アル・グリーンに続いてはボビー・ウォマックを1曲聴こうと思います。このアルバム『Understanding』も同じ時期、1972年の作品です。レーベルはユナイテッド・アーティスツのイギリス盤ですが、そうするとカーヴは何なのかしら?

石黒 まずはAESでかけてみて、今一つだったらNABで聴いてみましょう。RIAAではないと思います。

PB レーベルのUAはこの時期、まだEMIの傘下には入っていないはずです。それにしても、本当のカーヴを探り当てるのは難しいですね。曲はA面2曲目の「Woman’s Gotta Have It」をどうぞ。

Vinyl⑪【NAB】

Bobby Womack “Woman’s Gotta Have It”

from the album『Understanding』

PB ボビー・ウォマックもゴスペルの世界から出てきた人です。『Understanding』はクレジットを読むと、メンフィスとマッスル・ショールズの半々くらいで作っていたアルバムのようですね。サウンドはすごくオーソドックスな感じです。さて、EQカーヴの軍配は?

石黒 私の判断では、このレコードは恐らくNABが正解だと思います。

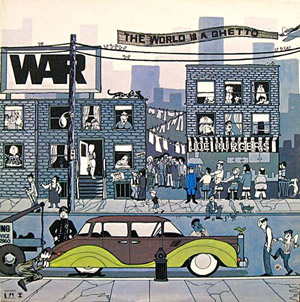

PB はい。では、同じくユナイテッド・アーティスツの作品から、ウォーを聴いてみたいと思います。70年代に人気を博したこのグループはロス・アンジェレスを拠点として、最初は元アニマルズのエリック・バードンとアルバムを作りました。ソウルなのか、ロックなのか、ラテンなのか。いろんなジャンルの音楽をそれまでにないくらいに面白く一つのサウンドとしてまとめたグループだったと思います。その最大のヒット曲「The Cisco Kid」を、アルバム『The World Is A Ghetto』から聴いてください。

Vinyl⑫【NAB】

War “The Cisco Kid”

from the album『The World Is A Ghetto』

PB こちらもサウンドはオーソドックスですが、やっぱりすごくいい曲ですね。音も良かったです。

ではこのあたりで、スライ&ザ・ファミリー・ストーンを1曲いきましょう。このアルバム『There's A Riot Goin' On』は変なレコードです。スライが麻薬に溺れきった状態で作っていたらしいこともありますが、とにかく音がすごくモコモコした印象のレコードなんです。もしかしたらそれも、例のEQカーヴの都合でそう聞こえたのかな?

石黒 エピックはコロムビア系なのでコロムビア・カーヴの可能性があるんですけど、もしそうだとして、それをRIAAカーヴで聴くとすごく変な音になります。

PB そうなんだ。じゅあ、分かりやすくA面4曲目の「Family Affair」でいきましょう。さあ、期待が高まります!(笑)

Vinyl⑬【COLUMBIA】

Sly & The Family Stone “Family Affair”

from the album『There's A Riot Goin' On』

PB まぁ、独特の音ではありますね。リズム・ボックスを使っているためか、ちょっとモコモコした部分もあるけど、全部がそうだというわけではなく、これはこれで面白い音でした。邦題は“暴動”という古典的なアルバムからでした。先ほどのウォーもいろんなタイプの音楽が入っていましたが、スライ・ストーンという人もサン・フランシスコでラジオのDJをしていろんな音楽をかけたりしていましたから、音楽に対する姿勢は決して単純にソウルと言えるものではなく、もっと複雑な音楽性を持った人でした。

続いては、カーヴを変えずに聴ける、同じくコロムビアから出たアース、ウィンド&ファイアの『That's The Way Of The World』です。僕はしばらく、このアルバムがサウンドトラックだとは知らず、映画を観たのはずいぶん後になってからでした。音楽業界のすごくつまらないところにスポットを当てた映画で、まぁ、つまらなくもないけれど、傑作とは言えないものでしたが、そのサウンドトラックをなぜかこの人たちがやっていました。でも、タイトル曲はすごくヒットしましたから、大きく注目されるきっかけにはなったはずです。さて、音が変わるかどうか。A面の2曲目、タイトル曲の「That's The Way Of The World」を聴いてみます。

Vinyl⑭【COLUMBIA】

Earth, Wind & Fire

“That's The Way Of The World”

from the album『That's The Way Of The World』

PB 予想どおりのいい音でしたね。アース、ウィンド&ファイアは後にロス・アンジェレスのイメージが強くなるんですが、元々はシカゴのグループでした。この時期はまだ、彼らの友達で素晴らしいアレインジャーのチャールズ・ステプニーがついていて、彼らのサウンドに大きく貢献していました。

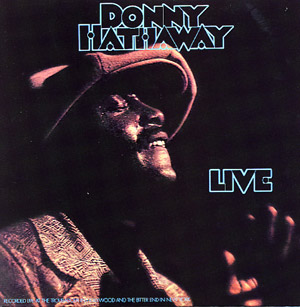

次は同じくシカゴの出身で、アース、ウィンド&ファイアのモリース・ワイトとも近い関係にあったドニー・ハサウェイです。キーボード奏者としてずっとシカゴでスタジオ・ミュージシャンをやっていた人です。彼も子供の頃からずっとゴスペルに親しんでいたんですが、大学で音楽理論を勉強していますから、クラシックから何から全部できるミュージシャンで、編曲も得意でした。キーボード奏者としても実に素晴らしいものを持っています。そんなドニー・ハサウェイの伝説のライヴを収めたアルバム『Live』(1972年)から、B面の1曲目「Little Ghetto Boy」を聴いていただきます。

Vinyl⑮【NAB】

Donny Hathaway “What’s Going On”

from the album『Live』

PB A面1曲目の「What's Going On」がかかってしまいましたが、これでもいいです(笑)。それにしてもすごいな。今日聴いたアトランティックの中でも、いちばん劇的に変わっている気がしますね。どっちみち名盤ですけど、こんな音で聴けるなら、また全部聴きたくなっちゃう。そういう機会をまた設けましょう。(会場から拍手)先ほど聴いたマーヴィン・ゲイの「What's Going On」が出たのが1971年で、同じ年に行われたドニー・ハサウェイのこのライヴでは、キーボードでのジャズ寄りのコードなどマーヴィンの曲をさらに発展させています。本当に名作ですね。

さて、僕のキュレイションでお贈りしている毎年恒例の音楽フェスティヴァル「Live Magic!」が今年も開催されますが、そのヘッドライナーに決まったのがジョン・クリアリーです。イギリス人ですけど、人生の半分以上をニュー・オーリンズで過ごしているピアニストであり、ヴォーカリストであり、ソングライターです。彼の新作も間もなく出るんですが、今日聴いていただくのは『Go Go Juice』という2015年に出たアルバムです。この作品は同年のグラミーの地域音楽部門賞(Best Regional Roots Music Album)を受賞しました。立派なものです。このアルバムには、同じく素晴らしいキーボード奏者でヴォーカリストのナイジェル・ホールが参加していますが、その彼も一緒に来日します。では、A面の3曲目「Brother I’m Hungry」を聴いてください。ちなみに、このレコードは僕の番組のリスナーの望月茂さんが持ってきてくれました。ありがとうございます。

Vinyl⑯【RIAA】

Jon Cleary “Brother I’m Hungry”

from the album『Go Go Juice』

PB このアルバム『Go Go Juice』は、ルイジアナのモリスという田舎にあるドック・サイド・スタジオでの録音です。ジョン・ポーターというイギリス人のプロデューサーが手掛けました。どこか古典的な1970年代のR&Bソウル・サウンドといった感じです。意外にも、いまの時代にあのあたりのサウンドがいろんなミュージシャンに再度注目されているようですね。とにかく、ジョン・クリアリーのライヴはめちゃめちゃいいです。歌もキーボードも抜群でオリジナル曲もいいし、ニュー・オーリンズゆかりの曲をはじめ様々な渋い曲もやります。1回目の「Live Magic!」に呼んだときもすごく好評で、4年ぶりに来てもらうことになりました。ここにいる全員にチケットを売りつけるつもりはありませんが(笑)、ぜひ皆さんでいらしてください。10月20日(土)と21日(日)に恵比寿ガーデンプレイスで行いますので、よろしくお願いします。

石黒 今日は2時間にわたりましたが、会場の多くの皆さんには立ち見となってしまい、すみません。本日はありがとうございました。

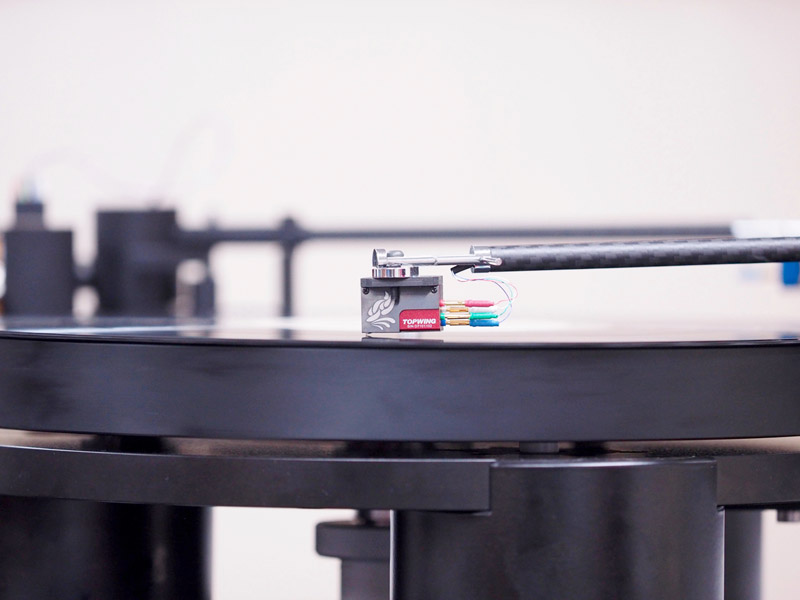

試聴システム

カートリッジ:TOP WING 朱雀

ターンテーブル: TIEN AUDIO TT5

ステップアップ・トランス:ARAIlab MT-1

ADコンバーター/デジタル・フォノ・イコライザー:M2TECH JOPLIN MKⅡ

DAコンバーター:M2TECH YOUNG MkIII

プリ・アンプ:iFi Audio Pro iCAN

パワー・アンプ:M2TECH CROSBY

スピーカー:PMC twenty5.24