Contents

◎Movie Review

『Eno』, 『Kiss the Future』

◎Recommended Albums

Weather Report『Heavy Weather』, Steely Dan 『Aja』, Talking Heads 『Remain in Light』, Penguin Cafe Orchestra 『Penguin Cafe Orchestra』, Paul Simon 『Graceland』, Chu Kosaka『HORO』, Makoto Kubota & The Sunset Gang 『Second Line』, Yukihiro Takahashi 『NEUROMANTIC』

◎PB’s Sound Impression

Ikushima’s listening room……JBL Paragon D44000, Technics SL-1200AE, McIntosh MC275, C2600 etc.

構成◎山本 昇

Introduction

今年も開催!“Peter Barakan’s Music Film Festival 2025”

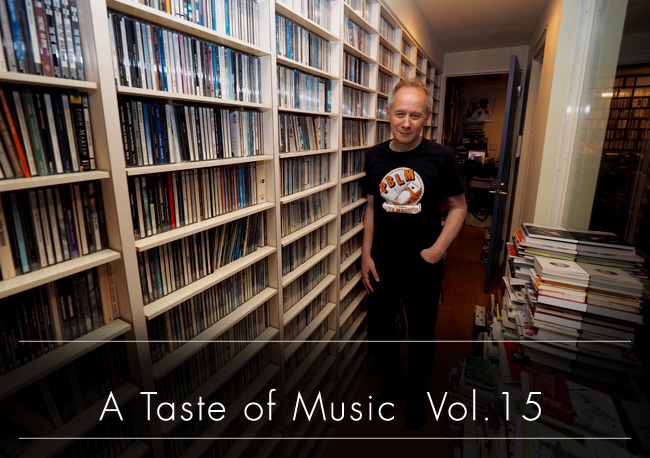

僕らは今日、神奈川県大和市のとあるご家庭にお邪魔しています。JBLのバラゴンがドーンと構えるここは、「ディスクユニオンJazz TOKYO」の元店長、生島昇さんのリスニング・ルームです。以前、「晴れ豆」で開催したA Taste of Musicのイヴェントにゲスト出演してくれた生島さんは、2018年に脳出血を患いましたが、リハビリを経て現在も音楽のある生活を送っています。後半には、そんな生島さんに音楽やオーディオについてお話を伺います。

さて、今年も僕の音楽映画祭“Peter Barakan’s Music Film Festival 2025”を東京・有楽町の「角川シネマ有楽町」で9月12日(金)から25日(木)まで2週間開催します。円安や物価高の影響で運営が難しくなったため、7月からクラウドファウンディングを実施したところ、おかげさまで目標額を大幅に上回る支援をいただきました。ありがとうございます。最終的なライン・アップは公式ホームページでぜひご確認ください。

音楽関係の映画は単館上映で期間が短い作品も多いから、気が付かないうちに終わってしまい、「あー、やってたのか」っていうこともありますよね。そんな作品も、半年後とか1年後にもう一度フェスの形で集中的に上映すれば音楽ファンにも映画ファンにも注目してもらえます。この映画祭は今年で5年になりますが、僕らでなければ日本でやらないような作品も多く紹介しているから、「おお、待ってました!」というファンもいて回を重ねるごとに手応えを感じています。

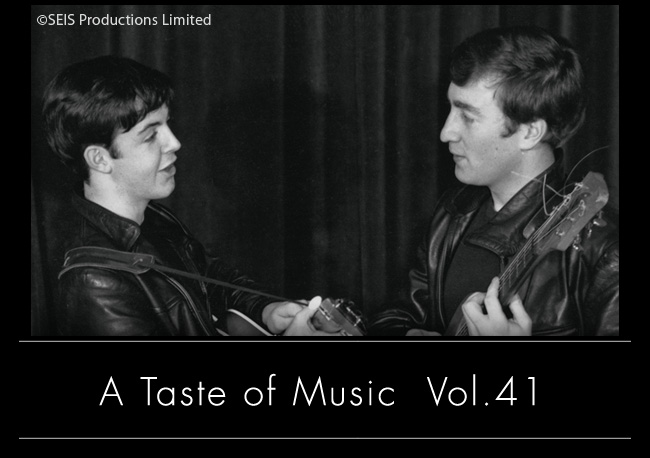

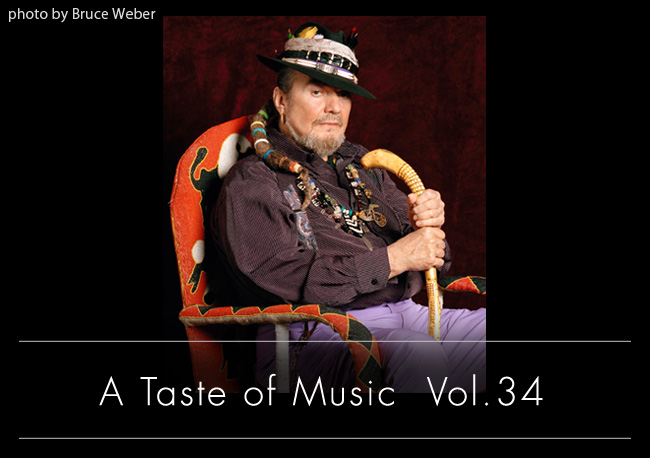

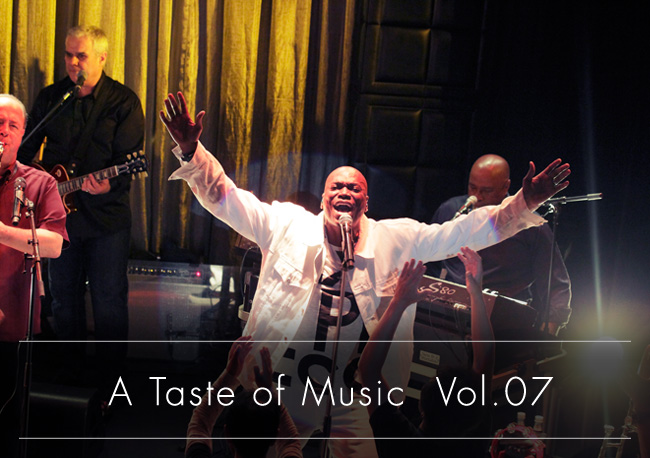

今回の上映作品を少し紹介すると、ジャニス・イアンのドキュメンタリー映画『ジャニス・イアン 沈黙を破る』(原題:Breaking Silence)がなかなか面白いんです。また、ニュー・オーリンズの伝説のピアニストでシンガーのジェイムズ・ブッカーの『ジェイムズ・ブッカー ニュー・オーリンズのピアノ王子』(原題:Bayou Maharajah)も上映します。片目にアイ・パッチをかけてファンクでもクラシックでも何でもやる人で、ドクター・ジョンもアラン・トゥーサントも絶賛するピアニストです。これもすごく面白いドキュメンタリー映画です。そして、このあと詳しくご紹介するブライアン・イーノの映画『Eno』を監督したギャリー・ハストウィットがプロデュースした作品で、彼の奥さんジェシカ・エドワーズが監督したメイヴィス・ステイプルズのドキュメンタリー映画『メイヴィス・ステイプルズ ゴスペル・ソウルの女王』(原題:Mavis!)も上映します。こちらもご期待ください。

Movie Review

何度でも観たくなる!

生成AIを用いた上映方法も

珍しいジェネラティヴ・ドキュメンタリー

『Eno』

©Film First

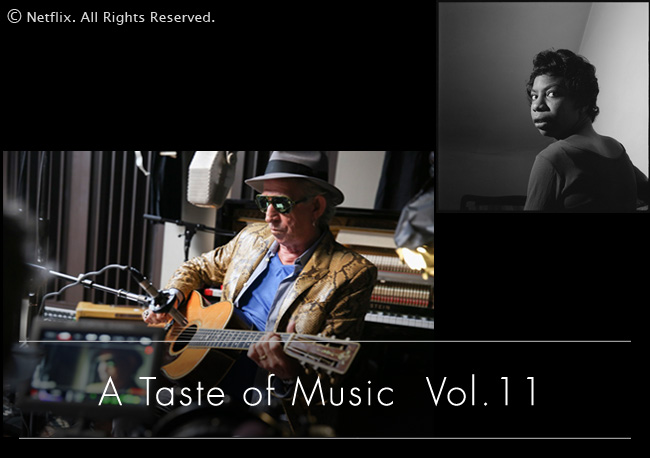

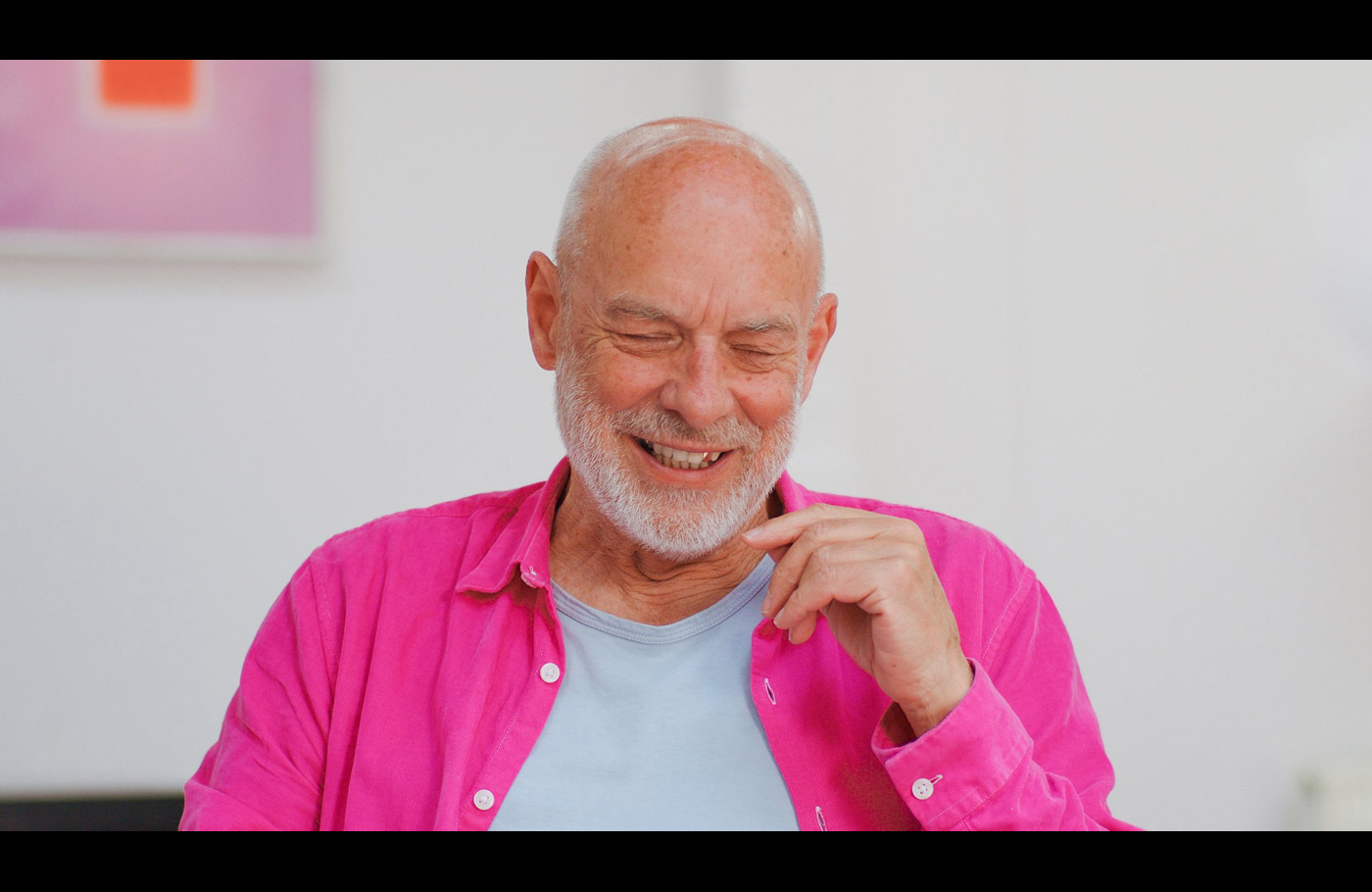

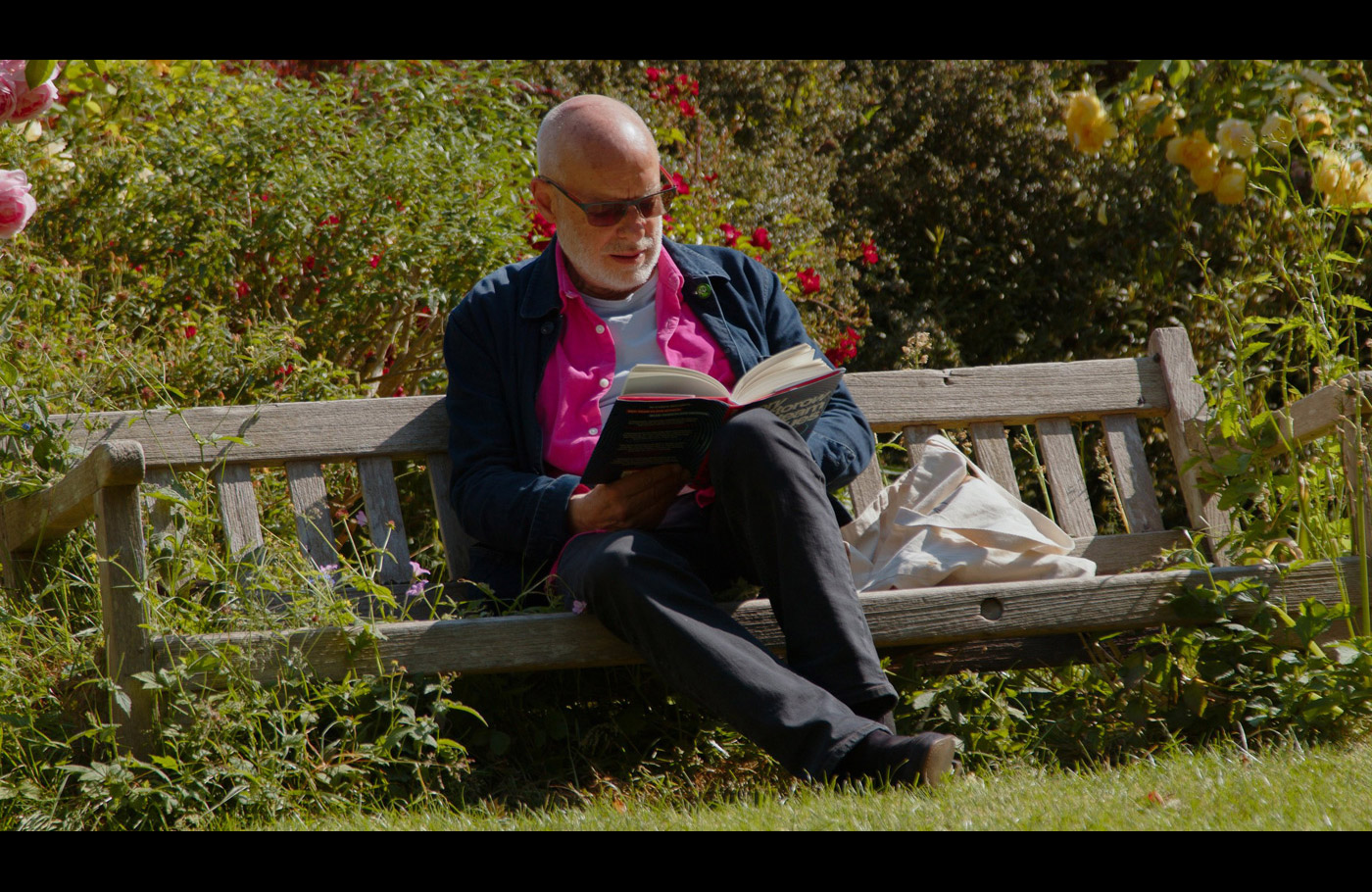

僕の音楽映画祭でも上映するブライアン・イーノの『Eno』はこれまでにないタイプの映画です。中身そのものはそんなに難しいものではないのですが、上映方法が珍しく、生成AIを用いて、上映ごとに毎回中身が違うというものなんです。

初期のロクシー・ミュージックに在籍していたことでも知られるブライアン・イーノは実にいろんなことをやってきた人で、ミュージシャンという枠に収まらないところがあります。楽器の演奏はそれほどできるわけではなくて、ロクシー・ミュージックではテープ・レコーダーやVCS3というアナログ・シンセサイザーの操作を担当していました。彼は元々、美術学校に通って絵画を勉強するアーティスト指向の学生でした。でもこの時代、つまり1960年代の半ばは彼にとって美術よりも音楽のほうが面白かったらしく、前衛的で実験的な音楽に惹かれていたそうです。ロクシーに在籍したのは1枚目の『Roxy Music』(1972年)と2枚目の『For Your Pleasure』(1973年)の2作だけで、いろんな理由からバンドを離れます。その後は1974年に最初のソロ・アルバム『Here Come the Warm Jets』を出したり、トーキング・ヘッズのアルバムをプロデュースしたり、デイヴィッド・ボウイのいわゆるベルリン3部作に関わったりする一方、アンビエント・ミュージックも手掛けています。そんな彼の活動を一つのドキュメンタリー映画でまとめるのは相当難しかったと思います。何しろイーノ自身---これはアーティストによくあることですが---先のことばかり考えていて、作ってしまったものはすでに関心がない。だから、自分の過去を振り返ることが苦手だし、ドキュメンタリー映画に興味がない。特に音楽ものは面白くないと(笑)、そういう話はすべて断っていたそうです。そんなイーノを口説くことに成功したのが監督のギャリー・ハストウィットというアメリカ人です。生成AIを活用した映画作りをイーノに提案したら、OKが出たということです。

観る度に構成や内容が異なるというこの映画の上映時間は約1時間30分ほど。僕は字幕監修を務めるにあたり、沢山の素材を観ました。素材は全部で500時間以上あるそうです。イーノがこれまでやってきたいろんな仕事に関する、それぞれ数分くらいの素材の何がどの順番で組み合わされるかはAI次第ということになります。ただ、必ず出てくる部分は3割くらいあって、例えば監督が好きだというボウイのくだりは毎回観られるようです。残りの7割は本当にランダムに選ばれるので、何が出てくるかは監督にも分からない。でも、素材はどれも面白いです。音楽的にロクシーが好きな人、デイヴィッド・バーンが好きな人、ボウイやU2が好きな人などいろんな人がいると思うけど、ブライアン・イーノ自身が一人のアーティストとして持っている世界観……彼はすごくコンセプチャルなものの考え方をする人だから、それが面白いんですよ。しかも、コンセプチャルな作品は抽象的になりがちだったり、分かりにくかったりするとけれど、イーノの場合は全然違うんです。非常に合理的に考える人だからすごく分かりやすい。制作過程で気になるところをどうすればいいのか。そうした問題解決の方法を自分なりに持っていて、そこから何かアイディアが浮かんでくるんです。そんな彼がレコードをプロデュースするとき、実際にどんな作業を行っているのか。例えばデイヴィッド・ボウイは彼が何をしているのか、よく分からないと(笑)。でも、いるのといないのでは全然違うと言うんです。そんなエピソードや、音楽以外にもアートのインスタレーションの仕事とかいろんなものが出てくるけれど、どれも面白いから好きな人は何度も観ないと、ちょっと損した気になってしまうかもしれません。とりあえず一度は観ていただきたい映画です。

ブライアン・イーノ

映画『ENO』

◎監督:ギャリー・ハストウィット◎登場人物:ブライアン・イーノ ほか◎字幕監修:ピーター・バラカン◎字幕翻訳:坂本麻里子◎配給:東急レクリエーション/ビートインク

©Film First

お薦めドキュメンタリーを

もう一つ

U2のサラエヴォ・ライヴを追った

映画『キス・ザ・フューチャー』

© 2023 FIFTH SEASON, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

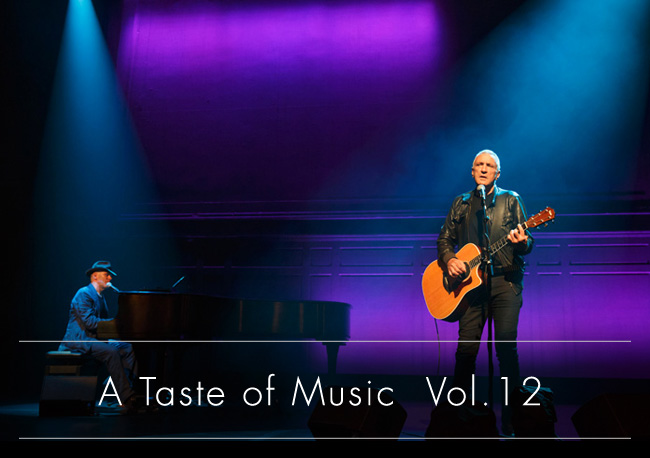

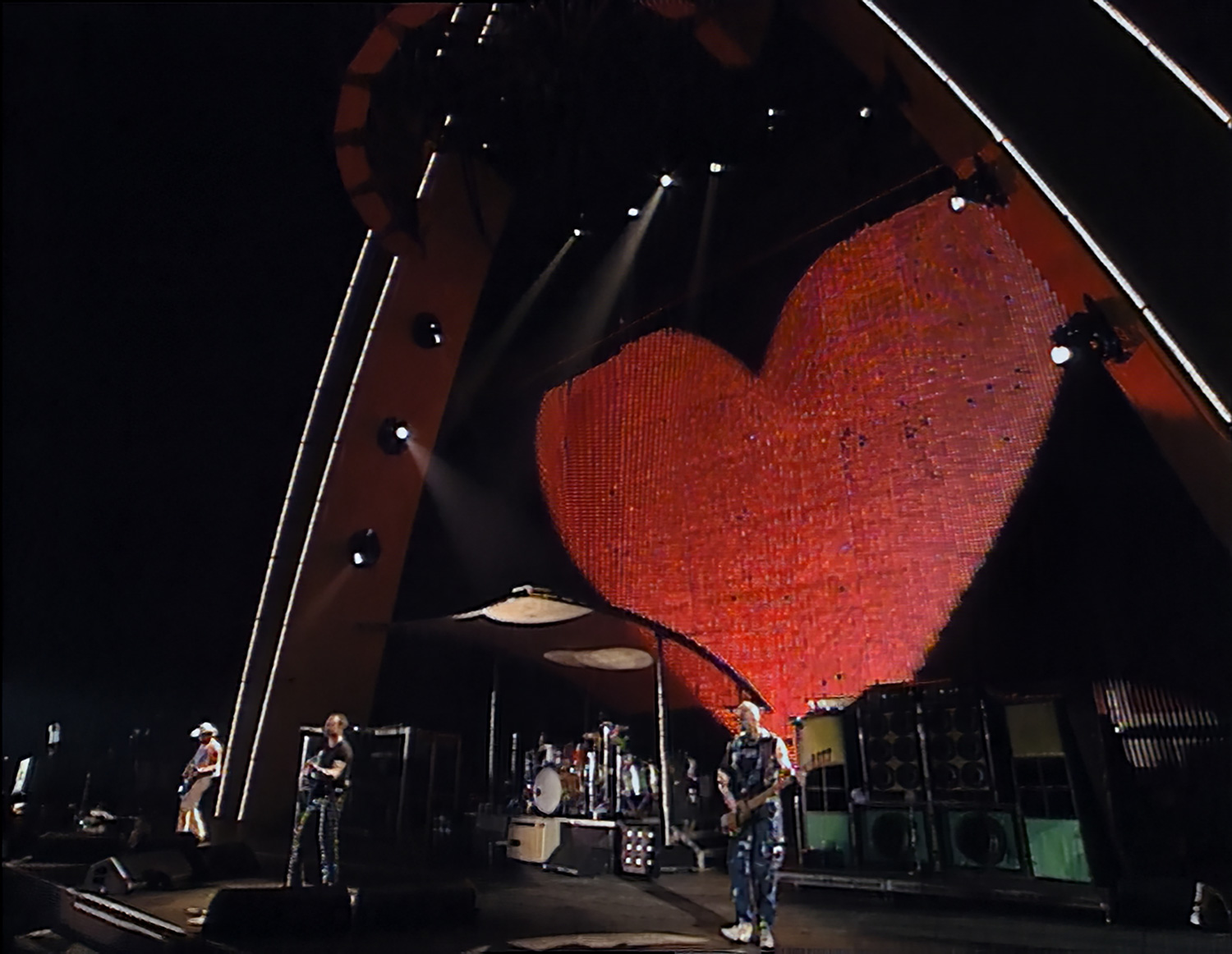

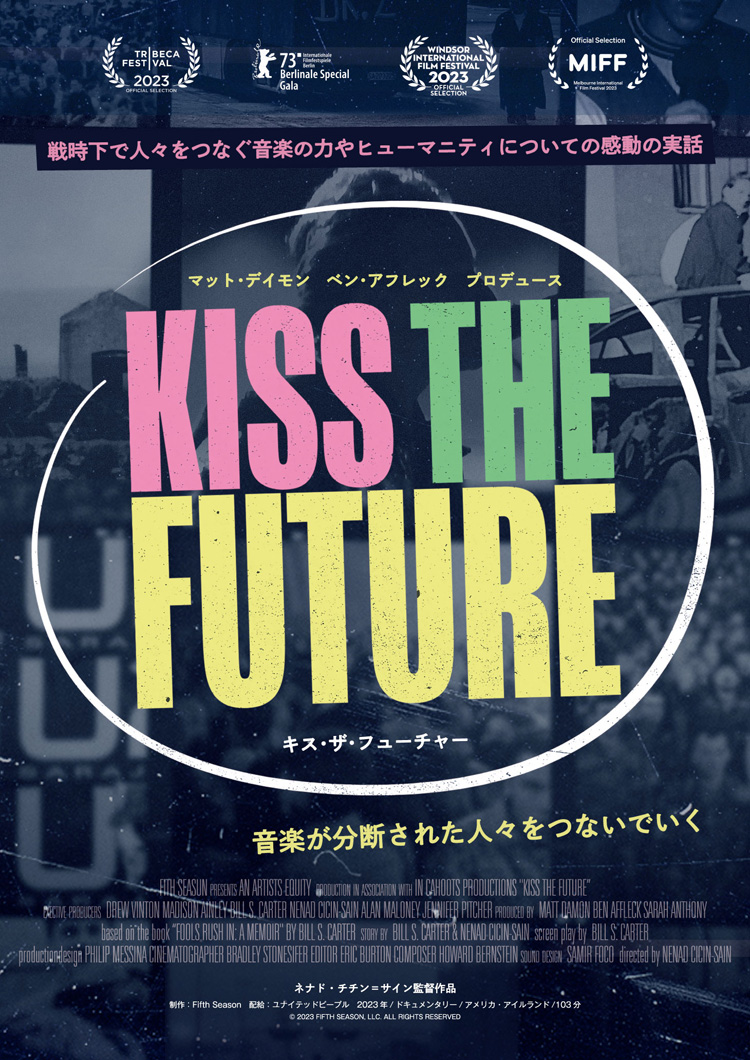

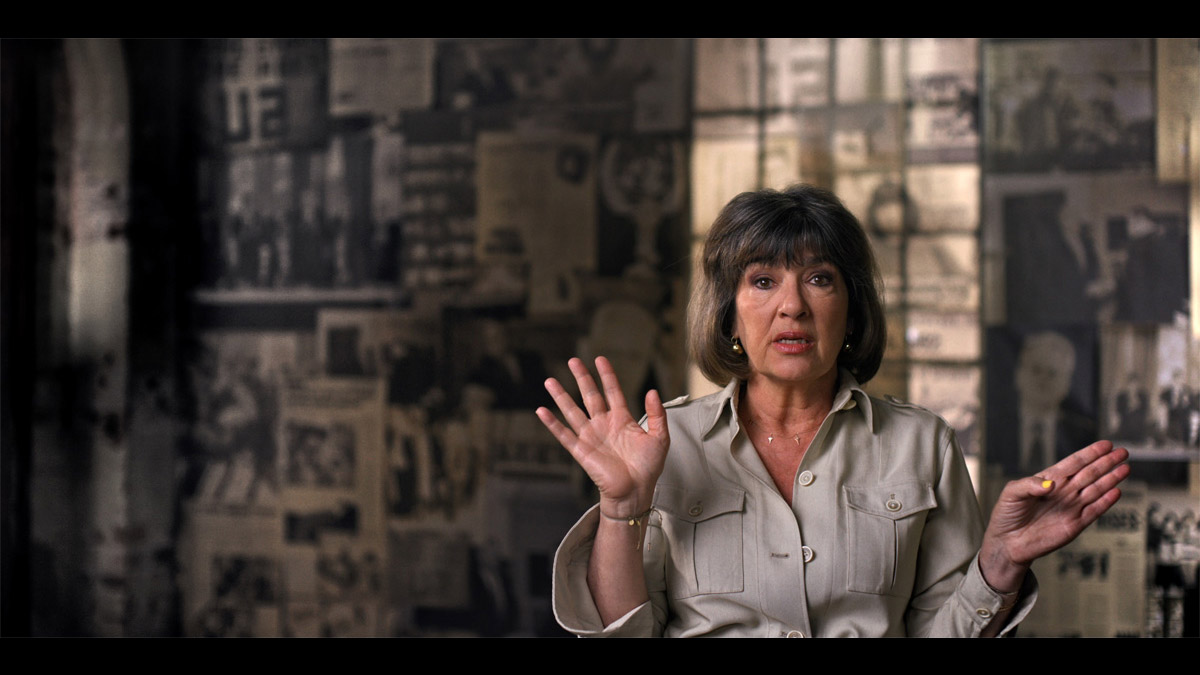

ドキュメンタリーと言えばつい先日、『キス・ザ・フューチャー』という映画を観ました。いまから30年前、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結後のサラエヴォで、U2の大規模コンサートを実現する様子を追ったものです。戦時下と音楽について考えさせられる、なかなか面白い映画でした。題材としては30年前の話ですが、いま観るとやはりウクライナやガザのことを思わずにはいられません。もちろん、音楽映画として観ることもできます。特に後半はU2のコンサート映像もたくさん出てきます。U2側によると、このコンサートはボノの声の調子が今一つだったことから映像を公開してこなかったらしいのですが、この映画を観る限り、それほど悪い状態ではなさそうです。個人的に当時のU2は規模がデカすぎて、ちょっと関心が薄れていた時期でしたが、これを観るとボノを中心にやはり人を引き付けて盛り上げる力はすごいなと思いました。4万5千人の観客が歌うシーンもあり、引き込まれました。U2のファンも喜ぶ映画だと思います。というわけで、今日はイーノがダニエル・ラノワと共にU2を初めてプロデュースした『The Unforgettable Fire』(邦題:『焰』)も持ってきました。このアルバムはアイルランドのスレイン城で録音されましたが、そのことは映画『Eno』の素材にありますので、運が良ければ観られるかも(笑)。

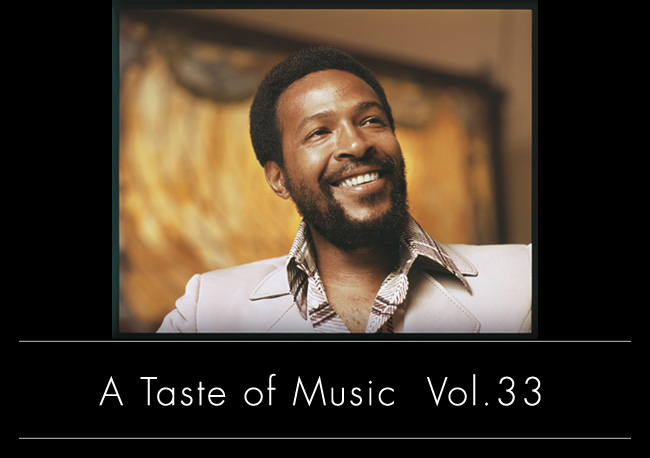

ではここで、代表曲「Pride」を久々に聴いてみましょう。もう40年前の曲ですね。ブライアン・イーノがU2をプロデュースするというニュースを読んだとき、僕はすごく驚きましたが、そういう人は多かったと思います。ストレートなロック・バンドというイメージがあったから、イーノのアート寄りな世界はなんか違うなと思いましたが、メンバーはあえて彼に依頼したわけですね。個人的にはこの『The Unforgettable Fire』と、同じくイーノとダニエル・ラノワがプロデュースした次の『The Joshua Tree』(1987年)がU2の最も好きなアルバムです。サウンドもそれまでのアルバムとはちょっと違うところがありますね。

映画『キス・ザ・フューチャー』

◎監督:ネナド・チチン=サイン◎プロデューサー:マット・デイモン、ベン・アフレック、サラ・アンソニー◎登場人物:クリスティアン・アマンプール、ボノ、ビル・カーター、アダム・クレイトン、ビル・クリントン、 ジ・エッジ ほか◎編集:エリック・バートン◎撮影:ブラッドリー・ストーンサイファー◎音楽:ハワード・バーンスタイン◎脚本:ビル・カーター◎制作:Fifth Season◎配給:ユナイテッドピープル◎2023年/ドキュメンタリー/アメリカ・アイルランド/103 分◎2025年9月26日(金)キノシネマ新宿 ほか全国順次ロードショー

©2023 FIFTH SEASON, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

Recommended Albums

ウェザー・リポート /

Weather Report

『Heavy Weather』

ジャコ・パストリアス本格加入の7作目

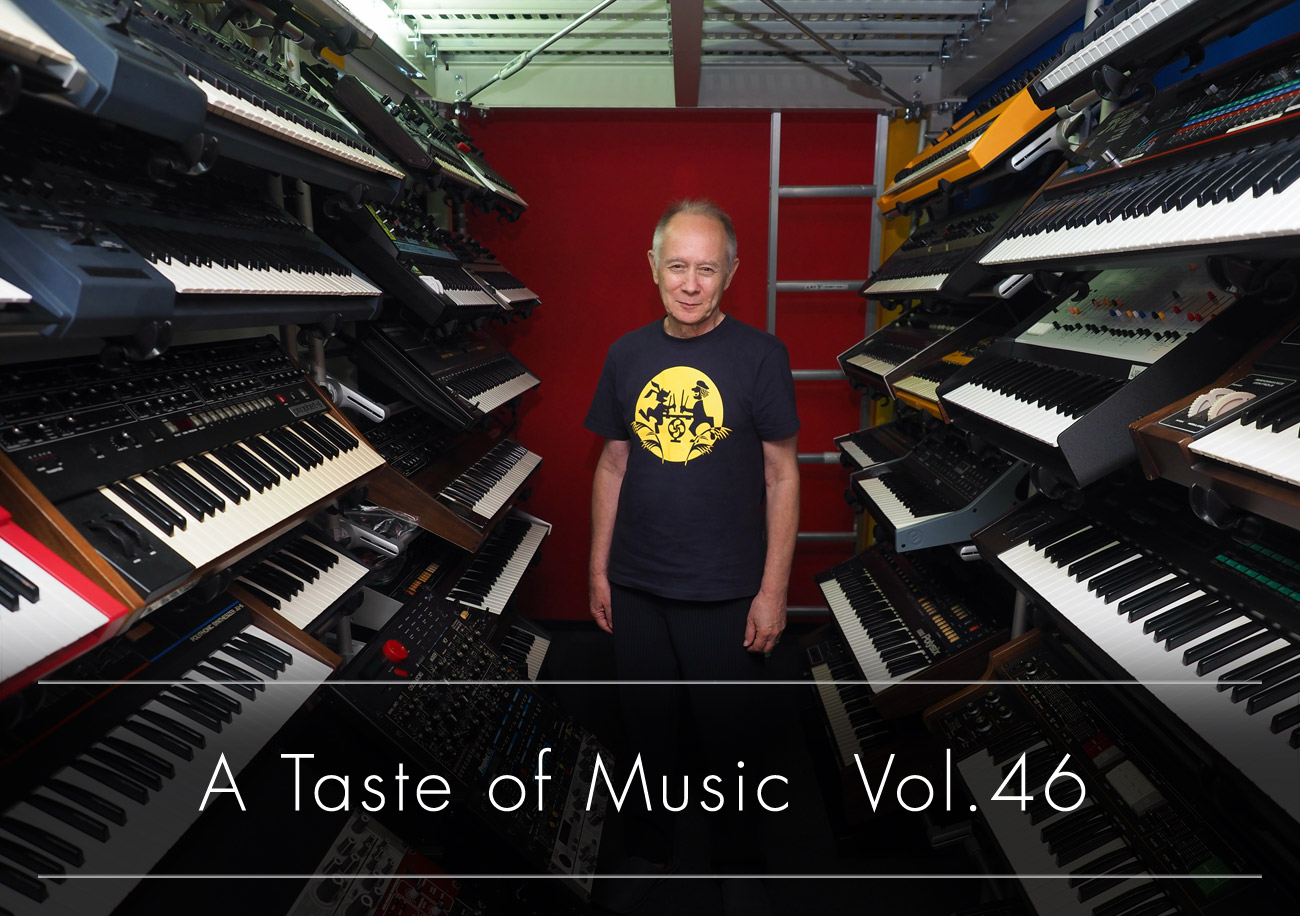

さて、ここからは僕の来日50年にわたる愛聴盤の続きを。1970年代後半~80年代前半から選んだものを発売順にみていきましょう。まずはウェザー・リポート『Heavy Weather』(1977年)です。前作『Black Market』から加入したベイシストのジャコ・パストリアスが本格的に参加しています。ウェザー・リポートはとにかくメンバーがよく入れ替わるグループです。このアルバムのドラムはペルー出身のアレックス・アクーニャ。パーカッションはプエルトリコ生まれのマノロ・バドレナ。以前取り上げたときは「Teen Town」を聴いたので、今日は「Birdland」でいきましょう。これが出たのは1977年だから、ジョー・ザヴィヌルが演奏するシンセサイザーはもちろん全部アナログです。OberheimのPolyphonic、ARPの2600を使用していますね。それにしてもすごい音。もう完璧にこの部屋のシステムのためにあるような音源でした。一つひとつの音が全部はっきりと聴き取れて素晴らしい。これまで聴いたことがないような音でした。

ザヴィヌルは本当に一人でオーケストラを作っているような感じがあります。使っているシンセはそんなに複雑なものではないんですけどね。あとはアクースティック・ピアノとメロディカ(笑)。そして、ジャコはフレットレス・ベイスのほかにマンドチェロも弾いています。とにかく演奏が面白くていい音です。

ウェザー・リポートは、キーボード奏者のジョー・ザヴィヌルとサックス奏者のウェイン・ショーターという、マイルズ・デイヴィスのグループにいた二人がそこを抜けて結成したバンドです。最初のうちはわりとスペイシーな感じがあって、やや前衛寄りの音楽を展開していましたが、3作目の『Sweetnighter』(1973年)あたりから、少し分かりやすいメロディが出てくるようになりました。とにかくメンバーの出入りが激しいバンドで、アルバムが出るたびに面子が変わっています。特に、ジャコの前のベイシストだったアルフォンソ・ジョンスンはすごくファンキーな演奏をする人で、『Mysterious Traveller』(1974年)以降は彼の加入によりファンクの印象を強めていきました。そこにジャコ・パストリアスが登場することで一気に雰囲気が変わります。ジャコについてはVol.22で詳しくお話ししていますので、こちらもぜひご覧ください。

ジョー・ザヴィヌルはオーストリア人で、若い頃にクラシックを学んでいて、1971年のソロ・アルバム『Zawinul』は、いわゆるサード・ストリーム・ミュージックと呼ばれる、クラシックでもジャズでもないようなアルバムでした。でも、それより前の1950年代の終わりにはダイナ・ワシントンの伴奏を務めていた時代もあったようです。その後、60年代はキャノンボール・アダリーの下で活動し、有名な「Mercy, Mercy, Mercy」を作りました。こんな“どファンキー”なゴスペル曲をオーストリア人が作ったと知ったときは驚きました。嫌いな人はいないだろうという、ご機嫌な曲です。マイルズ・デイヴィスのグルーブに加入したのはアルバム『In a Silent Way』(1969年)から。タイトル曲の「In a Silent Way」は先ほどの『Zawinul』にオリジナルが収録されています。その『In a Silent Way』に、ザヴィヌルはいきなりオルガンで参加していますが、マイルズは人選が面白くて、チック・コリアとハービー・ハンコックとジョー・ザヴィヌルと、キーボード奏者が3人いるんですね。チックとハービーがエレクトリック・ピアノで、ザヴィヌルはちょっと不気味な感じがする変わった音色のオルガンを弾いていて、これもまたすごく面白いんです。

僕のジョー・ザヴィヌルの印象は、ベイシストを見つける天才です。とにかくすごいベイシストを次々と発見する人なんです。ザヴィヌルの演奏はと言うと、特にライヴではドライヴ感がすごい。スピード感のある演奏を好む人ですね。ずっと聴いていると疲れることもあるけれど、本当にユニークな音楽を作る人です。特にシンセサイザーの使い方は独特だし、誰にも似ていない世界観を持っています。ウェザー・リポートのあと、1988年に結成したザヴィヌル・シンジケートも面白かったですね。いわゆるワールド・ミュージックの時代でもあったけど、南米やインド、中東など世界中の面白いミュージシャンを見つけては入れてしまう、ミニ国連みたいなバンドでした(笑)。

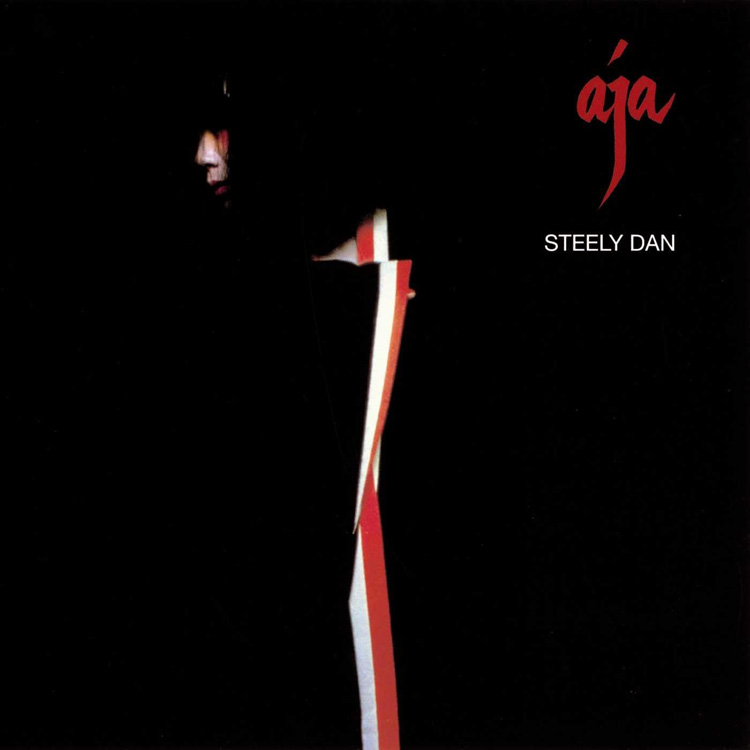

スティーリー・ダン / Steely Dan

『Aja』

70年代後半の愛聴盤と言えばこれ!

次は『Heavy Weather』と同じく1977年に発表されたスティーリー・ダンの『Aja』です。6枚目となる本作ですが、このあたりになるとファンの好き嫌いが分かれるようになってくるかもしれません。僕は最初からこのバンドがずっと好きで聴いていますが、いわゆる有機的な音楽が好きな人にとってはちょっと冷たい、無機的だと感じることもあるようです。バンド編成について言えば、この頃はもうドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーの二人だけになり、曲ごとにスタジオ・ミュージシャンを呼んで作り上げるというやり方に。完璧主義な彼らのこと、レコーディング・セッションでは平気で100テイクでもやっていたと言われています。そんなやり方が嫌だというリスナーもいるでしょう。でも、そういう背景を気にしなければ十分に感覚で聴ける音楽だと思います。

さて、どれを聴きますか。タイトル曲の「Aja」にはウェイン・ショーターがテナー・サックスで参加しています。ウェインはどうやらそのレコーディングがスティーリー・ダンのセッションとは知らなかったようで、あるときラジオか何かでこの曲がかかり、「このソロはオレじゃね?」と思ったそうです(笑)。レコーディングは1テイクでOK。スタジオには30分もいなかったんじゃないかな。まぁ、ジャズの人にはこういうエピソードが多いんです。今日はA面3曲目の「Deacon Blues」を聴きます。この曲のテナーのソロはピート・クリストリーブです。こんな音でこのレコードを聴いたのは初めてです。このシステムで聴くと、音が構築されていく様子がすごくよく分かる。普通の装置だともっとノリで聴いちゃうんだけど、いまのは各楽器がどう組み合わされているのかがよく見えました。ミクシングも相当複雑なことをやっているのでしょう。この曲はドラムズがバーナード・パーディ、ギターはラリー・カールトンとリー・リトナワ。ホーン・セクションで分厚い演奏を聴かせていて、すごく編曲が凝っています。エレクトリック・ピアノはヴィクター・ヘルドマンで、フェイゲンはシンセサイザーを弾いています。そして、ベイスはウォルター・ベッカーです。スティーリー・ダンはどのアルバムも好きですが、70年代後半の愛聴盤としてすぐに思い浮かぶのがこのアルバムでした。ジャケットもすごく印象に残りますね。

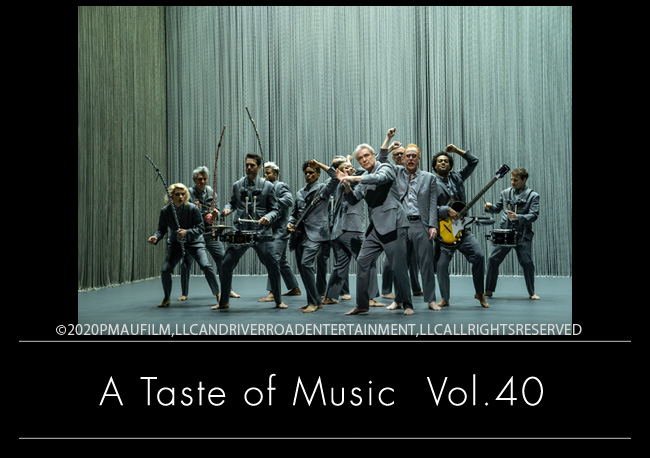

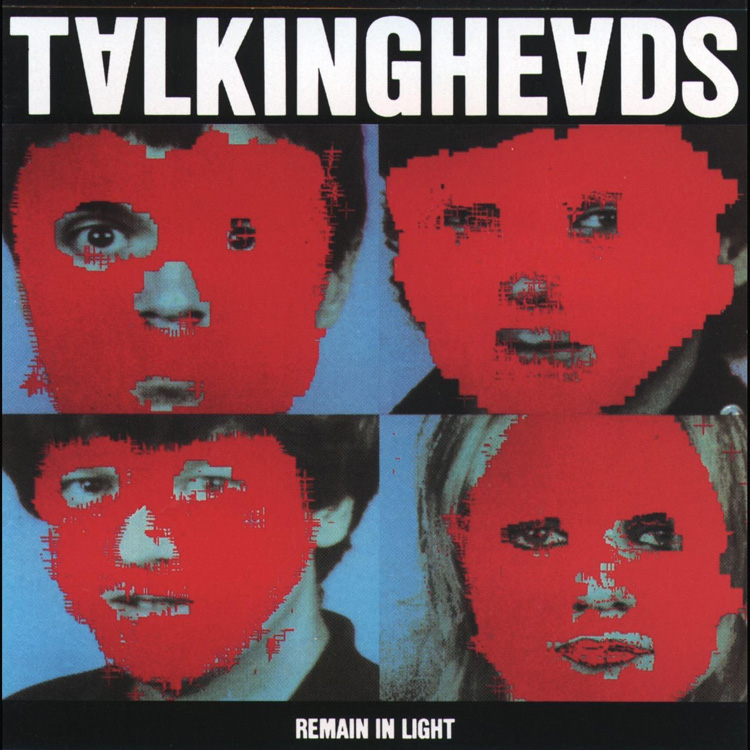

トーキング・ヘッズ /

Talking Heads

『Remain in Light』

ブライアン・イーノがプロデュースした

4作目

またブライアン・イーノです(笑)。1980年に出たトーキング・ヘッズの『Remain in Light』はイーノがプロデュースした彼らの4作目のアルバムです。僕はトーキング・ヘッズをデビュー作から聴いていましたが、最初から引き込まれたわけではありませんでした。ファースト・アルバムの『Talking Heads: 77』(1977年)はちょっと……なんかヘンだなと(笑)。ここに入っていくのを躊躇するような世界観があったんです。でも、次の『More Songs About Buildings and Food』(1978年)でアル・グリーン「Take Me to the River」のカヴァーを聴いて、これなら大丈夫だなと思いました(笑)。その次の『Fear of Music』(1979年)になると好きな曲が何曲かあって、「あ、このバンドは思っていたより面白いかも」と段々馴染んでいきました。

さて、そんなところに出たのがこの『Remain in Light』で、これがまたまるっきり別世界だったんです。イーノの映画を観ると……これまたその回によるんだけど(笑)、彼がYouTubeでフェラ・クティを聴くシーンが出てきます。イーノは70年代の終わりに聴いて、そのすごさに圧倒されたそうなんです。トーキング・ヘッズを2作目からプロデュースしていたイーノは、彼らを自分のアパートに呼んでフェラ・クティを聴かせた。その結果が『Remain in Light』に現れているというわけです。トーキング・ヘッズが元々持っていたものと、アフリカの激しいビートの繰り返しが見事に融合しているんですね。個人的にはこのレコードで完璧に彼らの世界に入ることができました。さて何を聴きましょう。以前「Born Under Punches (The Heat Goes on)」を取り上げたことがあるので、今日は……「Once in a Lifetime」でいきましょう。

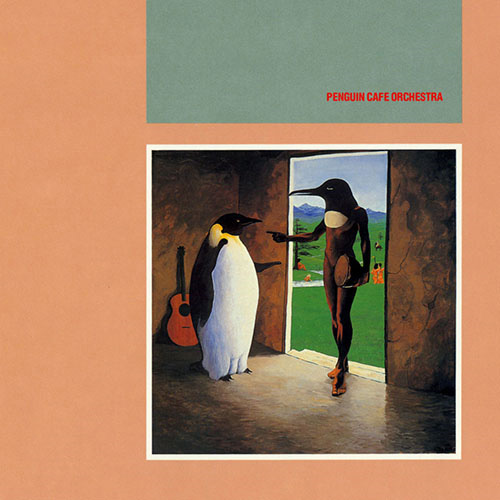

ペンギン・カフェ・オーケストラ /

Penguin Cafe Orchestra

『Penguin Cafe Orchestra』

リーダーのサイモン・ジェフスは

“こだわりのない好奇心”の塊

『Penguin Cafe Orchestra』(1981年)も、すごく好きなレコードです。このアルバムにイーノは直接関係していませんが、彼らの最初のアルバム『Music from the Penguin Cafe』(1976年)はイーノが主宰したオブスキュア(Obscure Records)から発表されました。大所帯のメンバーの中には、スティーヴ・ナイの名があります。ロンドンのエアー・スタジオのエンジニアでのちにプロデューサーとしても活動する彼はキーボード奏者として参加し、来日公演でも演奏していました。この頃、僕はすでにYMOの事務所に転職していましたが、彼らもペンギン・カフェが気に入っていて、特に教授(坂本龍一)が好きだった印象があります。転職する前の会社、シンコー・ミュージックでは実はEG(E.G. Records)も担当していたんです。このレーベルの楽曲の著作権をシンコーが預かっていて、ロクシー・ミュージックやキング・クリムゾン、ブライアン・イーノなどを管理していました。ロンドンのEGともしょっちゅう手紙のやり取りをしていたんです。だから、EGのアーティストが日本に来ると、何かしらお手伝いしていたものです。ペンギン・カフェ・オーケストラが来たときはもうヨロシタ・ミュージックの社員でしたが、やっぱりお世話を頼まれて(笑)、ご飯に連れて行ったりしたのも懐かしい思い出です。

サイモン・ジェフスは元々、現代音楽をやっていたアーティストですが、学者肌な感じはあまりなく、極めてイギリス紳士らしく物腰の柔らかい付き合いやすい人でした。世界中のフォーク・ミュージックが好きで、それらの要素が全部合わさっている感じでした。何というか、“こだわりのない好奇心”の塊みたいな人なんです。

さて、どの曲がいいかな。唯一のカヴァー曲「Walk Don't Run」でいきましょうか。まぁ、単純と言えば単純なんだけど(笑)、でもやっぱり音がいいですね。オーガニックな感じで。もう少し聴きたいな。じゃあ、同じくB面の「Salty Bean Fumble」と「Paul's Dance」も聴いてみましょう。どの曲も基本的にすごくシンプルなメロディで、楽器は曲ごとに構成が変わります。サイモンだけでもギターやピアノ、ウクレレ、クワトロ、ハルモニウムなど沢山あります。メロディはシンプルなんだけど、クラシックとフォークが一緒になったような、まさにペンギン・カフェ・オーケストラらしい曲だと思います。「Salty Bean Fumble」ではルイジアナのケイジャンが意識されているように、サイモンは世界中のいわゆるルーツ・ミュージック的なものが好きなんだけど、取り上げ方にクラシックのバックグラウンドがあるからなんとなくその匂いもするようなものですね。とにかく聴いていて気持ちのいい音楽です。サイモンが1997年に亡くなり、グループは解散しましたが、サイモンの息子アーサーが“ペンギン・カフェ”として活動しています。アーサーの感性はお父さんとはまた違うけど、どこか繋がるものは感じさせています。

独特なアートワークも印象的ですが、この世界観は、旅行から帰ったサイモンが熱にうなされながら見た奇妙な夢がベースになっているそうで、一連のジャケットに描かれた絵は彼のパートナーで彫刻家でもあるアーティスト、エミリー・ヤングによるものです。

ポール・サイモン /

Paul Simon 『Graceland』

南アフリカでのレコーディングを敢行した

グラミー受賞アルバム

ポール・サイモンの全盛期は、1960年代ならアート・ガーファンクルとのデュオ“サイモン&ガーファンクル”、70年代には『Paul Simon』(1972年)や『Still Crazy After All These Years』(1975年)といったソロ・アルバムも話題になりました。その後、80年代に入るとしばらく低迷している時期がありましたが、そんな中で出てきたのが『Graceland』(1986年)です。どうせ注目されないなら、自分が好きな音楽をやってやろうというような気持ちもあったらしいですね。有名な話に、南アフリカのタウンシップ・ジャイヴと呼ばれる音楽のコンピレーションを友達にカセットでもらって車でずっと聴いていたら、彼が子供の頃に親しんだドゥーワップや50年代のリズム&ブルーズに近いことに気付いて「これはご機嫌な音楽だ」と。南アフリカのいろんな音源を取り寄せてみると、ますます興味を持ったそうです。南アフリカのミュージシャンとの共演を思い付いたポール・サイモンは、彼らをニュー・ヨークへ呼び寄せるよりも、現地に行くほうがいいんじゃないかと考えます。しかし、アパルトヘイトの時代だったから、国連は南アに対して経済制裁を強いていました。タイミングとして良くない時期だったわけですが、ポール・サイモンはそんな情勢を無視してヨハネスブルグでレコーディングを敢行しました。黒人のミュージシャンとの共演は別に悪いことではないはずですが、一部の人たちからは「行くこと自体が良くない」とケチが付いたのは事実です。その是非はともかく、このアルバムが結果的にすごく注目されたことで、翌年つまり1987年にジャンルとして認知されるようになった“ワールド・ミュージック”のブームを後押ししたことは確かで、『Graceland』があったからこそ、あそこまでの勢いを持ち得たと言えるでしょう。このレコードはそれほど、普段は英語圏の音楽しか聴かない人たちにとって衝撃だったと思います。実際にアルバムはヒットしたし、グラミー賞(最優秀アルバム賞など)も獲得しています。音作りもすごくいいですね。歌詞についてはときどきよく分からないけど、これは彼の作品ではよくあることです(笑)。

ポール・サイモンはいいミュージシャンを見つけるのが上手くて、起用の仕方も独特です。思えば、2枚目のソロ・アルバム『Paul Simon』では「Mother and Child Reunion」(邦題:「母と子の絆」)というレゲエの曲をいち早く発表しました。かと思えば、『There Goes Rhymin' Simon』(1973年)には“どゴスペル”の曲があったり。サイモン&ガーファンクルでは「El Cóndor Pasa」(邦題:「コンドルは飛んでいく」)もカヴァーしましたが、いつも面白いことをやる人なんですね。

『Graceland』では思い切り南アフリカの人たちのサウンドを採り入れています。ヨハネスブルグでは、まだ歌詞ができていない状態でレコーディングして、ニュー・ヨークに戻ってから作詞したそうです。さて、このアルバムもいい曲が多すぎてどれを聴こうか迷いますが、今日はベイス・ラインもすごくいい「Diamonds on the Soles of Her Shoes」でいきましょう。うん、今日聴いた中ではパラゴンにいちばん合っていたかもしれない。それほどいい音でした。エンジニアはアメリカのロイ・ハリーで、ポール・サイモンと付き合いの長い人です。確かに彼の作る音は素晴らしいですね。この曲のギターのレイ・ピリとベイスのバキティ・クマロは南アフリカの人たちだけど、トーキング・ドラムが入ってるなと思ってクレジットを見たら、ユッスー・ンドゥールとババカール・ファイとアサン・チャンというユッスーのバンド・メンバーもパーカッションで参加していました。彼らはセネガルのミュージシャンだから、たぶんあとから付けているのでしょう。トーキング・ドラムはおそらくアサン・チャンだと思います。ホーン・セクションはアメリカのミュージシャンですね。

数年前にツアーから引退したポール・サイモンですが、2023年にアルバム『Seven Psalms』(邦題:『七つの詩篇』)を発表すると、このアルバムを再現したセット・リストを含むライヴを今年4月にニュー・オーリンズで行いました。ポール・サイモンもボブ・ディランと同い年だから今年で84歳です。ディラン共々、いまだに現役でいるのはすごいことですね。

今回の“ベスト・アルバム”はすべてアナログ・レコードで試聴

思い出の日本のアルバムを3枚!

小坂忠 /

Chu Kosaka 『HORO』

僕が来日した1974年から1977年までの5枚(Vol.48)、1980年代の終わりから2020年代までの10枚(Vol.47)、そして今回の1977年から~1986年までの5枚と、僕のベスト・アルバムを3回に分けて20枚ご紹介しましたが、スタッフから「邦楽も少し取り上げてほしい」とのリクエストがありました。そこで、僕にとって思い出深い3つの日本の作品についてお話ししたいと思います。

70年代に僕がどんな日本の音楽を聴いていたか。すぐに思い浮かぶのが小坂忠や久保田麻琴と夕焼け楽団で、彼らの音楽が好きだったんです。小坂忠のアルバム『HORO』が出たのは僕が東京に来た直後の1975年でした。シンコー・ミュージックで働いていたときに会社の誰かが聴かせてくれて「この歌はいいなぁ!」と思いました。でも、当時はレコードを持っていなかったから、バックで誰が弾いているのかは分からなかったんです。しばらくして、細野(晴臣)さんやアッコちゃん(矢野顕子)たちが参加していたことを知りました。ちなみにアッコちゃんはこのときはまだ鈴木晶子とクレジットされています。最初はもう忠さんの声一つで「すげぇ」って、ノックアウトされました。忠さんのこの声がとにかく印象的だったんです。

今日はA面最後の「ゆうがたラブ」を聴きましょう。50年前だから、みんな若いね(笑)。でもこの時期、“はっぴいえんど”というバンドを知らなかったんです。僕が来たのは彼らが解散したあとで、話題にはなっていなかったんです。細野さんのソロ・アルバムは多少知ってはいましたけど。あと、鈴木茂はローウェル・ジョージ(リトル・フィート)のようなギターを弾く人だなと思っていましたが、その程度の認識でした。あとになってこの周辺の人たちとは繋がりを持つことになりますから、そのきっかけになったアルバムとも言えますね。このレコードを入手したのはずいぶんあとのことなんですが(笑)。

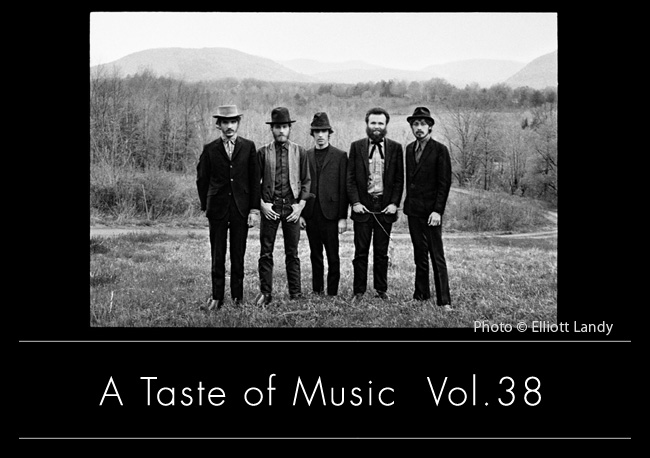

久保田麻琴と夕焼け楽団 /

Makoto Kubota & The Sunset Gang

『セカンド・ライン(Second Line)』

僕好みの音楽と言えば、久保田麻琴さんの夕焼け楽団は本当にいいバンドで、何度かライヴも観に行きました。麻琴さんとは70年代から面識はあって、80年代のサンディー&ザ・サンセッツでは仕事の繋がりもありました。今日は大好きなアルバム『セカンド・ライン(Second Line)』から「Roochoo Gumbo 〜 Hoodoo Chunko」を聴きましょう。うん、やっぱりいいですね。麻琴さんは昔からこういう音楽のテイストに敏感というか嗅覚が鋭い人で、沖縄の音楽を東京のミュージシャンに伝えたのも彼が最初じゃないかな。沖縄が日本に返還された直後に旅行して、その音楽を見つけたんですね。また、ニュー・オーリンズの魅力に気付いたのもすごく早かったと思います。サンディー&ザ・サンセッツもユニークなバンドで面白かったけど、僕はやはり夕焼け楽団のほうが好きですね。“Live Magic!”で皆勤賞だった濱口祐自を発掘したのも麻琴さん。彼とはいまでも付き合いがあり、いつも突然「こんな面白い人がいるよ」ってメールが来ます(笑)。

高橋幸宏 Yukihiro Takahashi /

『NEUROMANTIC~ロマン神経症~』

YMO関係も何か1枚と思って持ってきたのがこのアルバムです。YMOでももちろん良かったんですが、僕が最も深く関わったレコードということで高橋幸宏の『NEUROMANTIC』を選んでみました。ロンドンのエアー・スタジオでの録音で、先ほどお話ししたペンギン・カフェ・オーケストラのスティーヴ・ナイがエンジニアを務めています。幸宏とはロンドンの同じアパートに約1ヵ月、ずっと一緒にいましたから、まぁ、いろんなことがありました。ロンドンでのレコーディングにはロクシー・ミュージックのフィル・マンザネラとアンデイ・マカイ、ニュー・ミュージックのトーニー・マンスフィールドが参加しています。レコードの歌詞カードに載っているトシ矢嶋の写真を見て思い出しましたが、フィルの自宅にあるスタジオに出かけて録音したこともありました。掲載されている英語の歌詞は全部僕の手書きで、日本語のほうはたぶん幸宏だと思います。今日持ってきたレコードは数年前の再発ですが、刷り物もきれいに再現されていますね。45年前とは言え、幸宏も若いなぁ(笑)。ではどれを聴こうか。やっぱり最後の「予感/Something in the Air」が好きだなぁ。この曲の歌詞は幸宏との共作ですが、タイトルの“予感”は幸宏のイメージ。これに近い英語は“anticipation”とかいろいろあるけれど、どれもちょっとカタいなぁと。そこで思い付いたのが、“Something in the Air”でした。予感にはこんな雰囲気があるんじゃないかと幸宏に提案してみたら「それはいいかも」と。サンダークラップ・ニューマンのヒット曲のタイトルでもあるけれど、それ自体に著作権があるわけではないからね。結局、このイメージで歌詞も作ることになりました。懐かしいね。

PB’s Sound Impression

生島邸のオーディオで聴いたベスト・アルバム

「ウェザー・リポートもポール・サイモンも、これまで聴いたことがないほどいい音でした」

——ここからはバラカンさんと生島昇さん、そして石黒謙さん(ACOUSTIC REVIVE)の座談会をお届けします。

PB 今日はお招きいただき、ありがとうございます。

生島 ようこそ我が家へ。バラカンさんの『ウィークエンド・サンシャイン』(NHK FM)を毎週聴いています。往年のメインストリームを掘り起こすと言いますか、ルーツ・ミュージックを大事にしたいというコンセプトを感じています。今日の取材も楽しみにしていました。ちなみに、先ほど試聴したウェザー・リポートの『Heavy Weather』は僕が最初に買ったレコードでした。

PB おお、そうですか!

生島 クロスオーヴァーが流行った頃に雑誌『スイングジャーナル』を読んで(笑)。もう、ジャコ(・パストリアス)が加入しているアルバムですね。

PB そうです。ジャコは一つ前の『Black Market』(1976年)に2曲で参加して、『Heavy Weather』から全面的に参加しています。アルバムの共同プロデューサーにも名を連ねていますね。このあたりから、ウェイン・ショーターの影が徐々に薄くなっているでしょうか。

生島 (ジョー・)ザヴィヌルとショーターは仲が悪そうな感じでしたね。

PB そうかな?

生島 『Night Passage』(1980年)くらいまでを順番に聴いて、そんな印象を持ちました。

PB ふーん。まぁ、とにかくメンバーがよく入れ替わるグループでしたからね。ウェザー・リポートと言えば、最近出たムック『音楽Bar読本』でもお話ししましたが、僕が日本に来たばかりの頃、ジャズ喫茶で『Mysterious Traveller』をリクエストしたら、お客さんが半分くらい帰っちゃった(笑)。

生島・石黒 ハハハハ。

生島 当時はチック・コリアの『Return to Forever』ですら帰ってしまう人がいましたからね。

ディスクユニオン Jazz TOKYO初代店長の生島昇さん。JazzTOKYO RECORDSのプロデューサーも務める

PB やはり東京に来た直後に、ハービー・ハンコック率いるヘッドハンターズのライヴが新宿の厚生年金会館であったんです。ものすごくいいライヴだったんだけど、お客さんはおそらく半分も入っていませんでした。こういう音楽は日本ではあまり受けないのかなと、ちょっと寂しい感じがしたのを覚えています。

石黒 “ジャズ・ファンク”を知っている人がまだ少なかったんでしょうね。

PB そうですねぇ。ファンクが好きな人たちはハービーを聴いていないし、ハービーを聴いていた人たちはああいうビートについていけなかったのかも。

生島 ハービーはいろいろと手を変えすぎて、本当は何をやりたかったのか、あまりよく分からない人が多かったかもしれません。

PB ハービーもブライアン・イーノじゃないけど、好奇心が旺盛な人だからね。彼はデビューする前に、学校で電気工学を学んでいたんです。ミュージシャンでなければエンジニアになっていたかもしれません。いわゆるナーディな感じの人で、機械いじりが好きなんだそうです。

生島 スティーリー・ダンも素晴らしい録音ですね。マルチトラック録音のお手本のような音でした。

石黒 ミュージシャンをパーツとして使うようなやり方ですかね。その人の演奏を部分的に使いたいという。

PB そうそう。「Peg」でも有名なエピソードが残っていますね。この曲のギター・ソロでは何人ものギタリストをLA中から呼び寄せて弾いてもらうんだけど、ジェイ・グレイドンの演奏でやっとOKが出たと。まぁ、それだけこだわる人たちなんですね。

石黒 ドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーは曲作りではどう役割分担していたんでしょう。

PB そのあたりはよく分からないけれど、スティーリー・ダン節というのはありますよね。「えっ、こんなメロディありなの?」っていうくらい変なメロディを作る人たちだなと思いました。聴いたことのない音楽だったけど、味をしめたらやみつきになってしまう感じで。最初はバンド編成だからライヴもやっていたし、僕もロンドンで観ました。『Pretzel Logic』(1974年)までの3枚はノリのいい曲が多かったから、もうご機嫌でしたね。でも、このライヴは1時間半くらい待たされたんだけど、あれは何だったんだろう。

生島 大物感を出そうとしたのでは?

PB そうかもしれないね(笑)。

石黒 私は1990年代に武道館でのライヴを観ました。驚いたのはメンバーがみなアルバムと同じ音を出していたことです。作り込んだアルバムだから、ライヴの再現は難しいんじゃないかと思ったんですが、やはりプロ中のプロはすごいなと。

生島 ピンク・フロンドとかもライヴでレコードと同じ音を出していましたね。

PB トーキング・ヘッズの「Once in a Lifetime」はもっと低音が利く大きなスピーカーで聴くほうがいいかなと思いました。そのほうがこのアルバムの良さがより生きるかなと。

生島 そうかもしれません。パラゴンは古いジャズやシカゴ・ブルースだと抜群に良く鳴るんですよ。

PB アクースティックな楽器を使った音楽のほうが合うんでしょうか。

生島 分解されたものよりはハモってる音のほうが得意なんですね。

PB なるほど。大変だなぁ、オーディオの世界は(笑)。

石黒 だから、いろんなスピーカーやアンプが存在するんですよね。

PB ポール・サイモン『Graceland』のLPも本当にいい音でした。

生島 かなりハマってましたね。

PB 今日聴いた中では、ポール・サイモン、ウェザー・リポート、スティーリー・ダンが特に相性が良かったと思います。

石黒 『Heavy Weather』はコロンビア・カーヴで聴きました。(編注:イコライジング・カーヴについてのトピックは、A Taste of Music Event ReportのVol.5とVol.6をご参照ください)

生島邸のオーディオ・ルーム

ジャズとアイドル、そしてラジオ

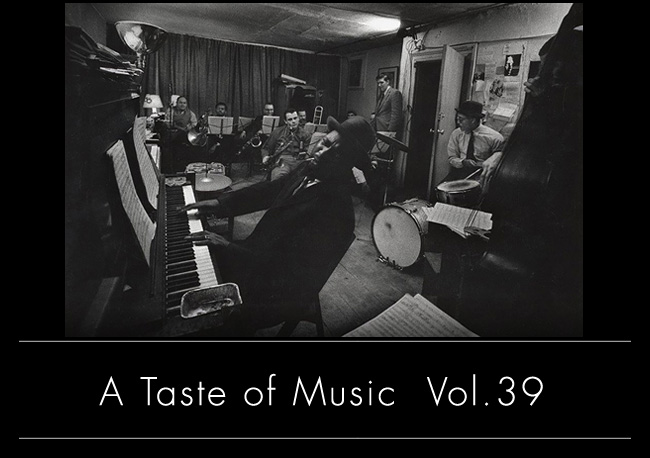

PB 生島さん、ジャズはどのあたりから聴き始めたのですか。

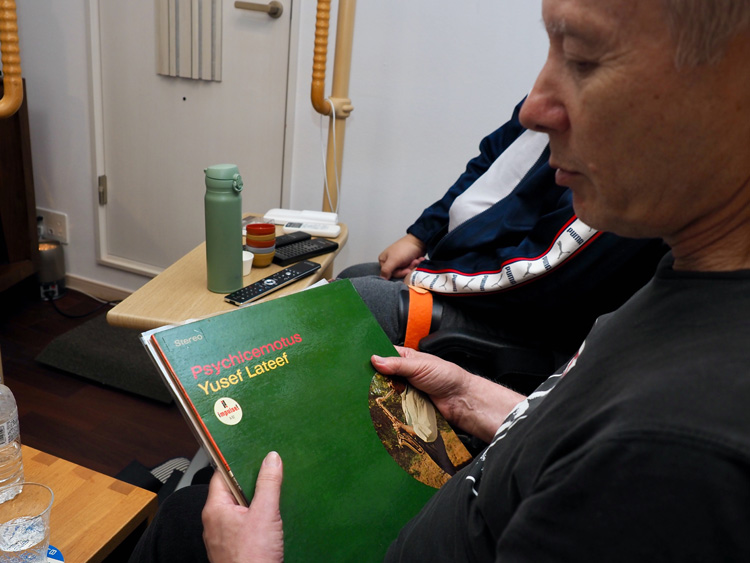

生島 僕にとって音楽のルーツはフュージョン/クロスオーヴァーなんです。ちょうどブームでもありましたので。先ほども言いましたように、最初に買ったLPがウェザー・リポートの『Heavy Weather』でした。ここからウェイン・ショーターやハービー・ハンコックに遡り、やがてモダン・ジャズなどメインストリームと言われる部分を聴くようになりました。すると今度はエッジにいるような人たち……ドルフィーやロリンズ、ローランド・カークあたりが気になりだして。25歳の頃にLAを訪れる機会がありまして、当時はたくさんあった街のレコード屋さんに立ち寄ってみたんです。そのとき、お店の親父さんが薦めてくれたのがユセフ・ラティーフのアルバムでした。

PB ほう。どのアルバムですか。

生島 『Psychicemotus』(1966年)です。ユセフは変わった楽器も吹いているんですが、すごく気に入りました。これをきっかけにフリー・インプロヴィゼイションとかロフト・ジャズに段々寄っていきました。

PB そうですか。このアルバムは持っていないけど、僕もユセフは好きだなぁ。この時期、イギリスのテレビで週に1回放送していたジャズの番組で、確かキャノンボール・アダリーのグループにユセフがメンバーに入っている映像を観たら、それこそ変な楽器を吹いていて。僕はまだ10代の半ばでしたが、面白い人がいるなと思いました。

生島 面白いですよね。ジャズって、いろんなスタイルを持った表現者が集まってできているんだなと気付かされました。

PB なるほど。

生島 その後、縁があってディスクユニオンに就職することになりました。

PB ディスクユニオンには何年くらいいましたか。

生島 35年以上いましたね。

PB ずっとジャズの担当で?

生島 はい、ジャズの店ばかりでした。

PB 毎日のようにジャズを聴いていたわけですね。

生島 お客さんに薦めるからには聴いておかなければなりませんからね。また、メインストリームとなるものも時代によって変わってくるじゃないですか。そのあたりもちゃんと知ってなくちゃいけないという気持ちもありました。

PB ジャズは他のジャンルと比べても、好き嫌いが分かれるものが多いですよね。仕事とは言え、全部聴くのは辛くなかったですか。

生島 そうですね。いま思うと、ジャズのリスナーは「これはジャズじゃない」とか、そういう言い方をする人が多かったですね。「ジャズじゃなければ何なんですか」って言うと喧嘩になってしまう(笑)。

PB フフフ。それって日本独特の現象ですかね。

生島 かもしれませんね。

PB そもそもディスクユニオンにはどんなきっかけで?

生島 ウィントン・マルサリスを保守的だと批判したレスター・ボウイが好きだったんです。アート・アンサンブル・オブ・シカゴもよかったけど、ブラック・ミュージックのカヴァーをやっていた……。

PB ブラス・ファンタジー?

生島 はい。レスター・ボウイ・ブラス・ファンタジーもすごく好きで。当時、そのアルバムをDIWというレーベル(DIW Records)が出していまして、これがディスクユニオンのレーベルだったので興味を待ちました。

PB なるほど。DIWも一時期はすごく活発にレコードを出していましたね。

生島 デイヴィッド・マレイなどロフト上がりのアメリカのミュージシャンの作品にもすごく力を入れていました。

PB 結局、いちばん好きなジャズはどのあたりですか。

生島 やっぱりいまもフリー・インプロヴィゼイションが好きです。実は最も衝撃を受けたジャズ・アルバムはデレク・ベイリーの『Solo Guitar』なんです。個人的にはジョー・パスの『Virtuoso』よりもずっと上だと思っています。

PB 完全即興ですよね。ジャケットもすごいな(笑)。ちょっと聴いてみていいですか。

生島 もちろんです。このアルバムは音もすごくいいんですよ。

[「Improvisation 4」を試聴]

生島 ラジオではかからないですよね(笑)。

PB ハハハハ。基本的に一人で聴くものかな。

生島 店で流すと「おーい、ジャズをかけろ」って怒られました(笑)。でも、私はこの流れでギター・セッションに興味を持ち始め、ずいぶん外れてジェリー・ガルシア&デイヴィッド・グリスマンといったデュオも聴くようになりました。わりと適当な感じではありますね。でも、こういうつまみ食いがいちばん面白いと思っています。

PB 確かに、これを聴くと「ジャズとは何か」という議論が巻き起こるのは分かります。

石黒 一瞬、オーディオが壊れたかと思いました(笑)。

PB フュージョンから入って遡って、ここに到達するというのは、生島さんにとって自然な流れだったのでしょうか。

生島 ちょっとこじつけかもしれませんが、オーディオが好きだったこともあり、音色とか楽器本来の響きとか、ハーモニーといったものにすごく耳が向かっていたというのはあったと思います。

PB なるほど。オーディオは昔からいいものを?

生島 いえ全然。最初はラジカセでしたから(笑)。

PB ではいつ頃から本格的なオーディオに?

生島 高校生くらいからですね。日本ではその頃に空前のオーディオ・ブームがあり、親をなんとか騙して(笑)。あと、音楽にハマったのはラジオが大きかったんです。糸居五郎さんのDJを勉強の合間にしょっちゅう聴いていました。彼の番組では洋楽もたくさんかけていて、「世界にはこういう音楽があるんだ」と教えられました。その影響で、いまでもマディ・ウォーターズも聴いています。

PB 糸居さん、そんなのもかけていましたか。

生島 はい。バンバンかけていました。

PB その時代の日本にいたかったな(笑)。

生島 のっけから「今日はジェームズ・ブラウンの新譜を持ってきたぜ!」ってご機嫌で(笑)。そして、気が向くと先ほどのトーキング・ヘッズとかもかけていましたね。

PB あ、そうですか。当時の日本では珍しかったんじゃないかな。

生島 そうだと思います。その頃はまだGSや歌謡曲が主流で、夜中なんて演歌しかかかりませんでしたから(笑)。岩崎宏美の『ファンタジー』(1976年)というアルバムには糸居五郎さんのDJ風のナレーションが入っているんです。ちょっとかけていいですか。

[「パピヨン」を試聴]

PB ほう、こういう感じですか。僕は初めて聴きました。1976年ということで、ディスコっぽくやっているんですね。

生島 はい。その次はAORのブームがやって来て、私も聴いていましたけど、よく考えたらこのあたりも糸居さんはラジオでかけていました。本当に何でもかかる番組で、あれを聴けたのは良かったと思います。いまのサブスクに近いくらい、いろんなものが聴けましたから。

PB 一晩中かけていたんですか。

生島 「糸居五郎のオールナイトニッポン」は深夜1時から朝の5時までずっとノンストップで、ご自身でターンテーブルを回していたそうですね。

PB 深夜だからかなぁ。日本のラジオはDJにそういうことはさせないもので、しゃべる人はだいたいブースの中に入りますからね。InterFMは違うんですけれど。

生島 当時の日本はまだフォークの時代でもありましたが、逆に言えば洋楽が格好いいと思われてもいました。ビートルズはみんな聴いていたけれど、そのうちにストーンズを聴く人も増えてきて、そこからルーツを遡ってブルースに辿り着く人も少しずつ現れていました。そんな様子を僕はずっと眺めていました。

PB 一方でアイドルものも好きだったんですね。

生島 はい。私にとってアイドルと言えばキャンディーズです。このキャンディーズ・サウンドも、糸居さんがかけていたクール&ザ・ギャングやスリー・ディグリーズ、グラディス・ナイトといった洋楽をなぞっているのが分かるんです。アイドルものも侮れないと思いました。キャンディーズのバックはスペクトラムの前身であるMMP(ミュージック・メイツ・プレイヤーズ)。ブラス・ファンクそのものですから。では「春一番」を聴いてみてください。コーラスは完全にモータウンなんですよ。

[「春一番」を試聴]

PB 少しテンポを落とすともっと良さそうだけど(笑)。速すぎて余裕がないというか。それにしても、ユセフ・ラティーフとかデレク・ベイリーの傍らでこういうのも聴いていたんですね。

石黒 極端ですねぇ(笑)。

生島 あの時代はみんな格好つけて難しい音楽聴く一方で、こういう歌謡曲も聴いていたと思いますよ。

PB ハハハハ。なるほど。

生島 でも、いまになっていろいろ聴き直してみると、歌謡曲も例えば当時のプログレのフレーズを押し込んでいたり、制作に携わった人たちはすごく考えて作っていたんだなと思います。

石黒 うん、歌謡曲はある意味でチャンポンでしたからね。しかも、打ち込みがない時代だから、いろんな楽器を駆使して……。

生島 DIYの精神ですよね。

パラゴン・スピーカーの圧倒的な存在感

PB 今日はとにかく、こんなコンパクトな部屋に巨大なパラゴン(Paragon)があるのにまず驚きました。他にも、僕には何の箱なのか分からないものも含めて(笑)、相当なこだわりのある機材が揃っているようです。

独特な構造を持つJBLパラゴンの開口部

生島 こだわりがあるとすれば、アンプやフォノイコに真空管を使っているところでしょうか。そして、このパラゴンは1975年製ですが、これを駆動するMcIntoshのMC275は1973年くらいのパワー・アンプです。

PB もう50年も前のモデルですね。それにしてもパラゴンはよくこの部屋に入りましたね。

生島 ドアがあと3ミリ狭ければアウトでした(笑)。パラゴンは3つに分解できてアタッチメントで組み立てるとこのようになるんです。全体で350㎏もあるので、木造家屋だと2階の部屋には置けません。ピアノが置ける床じゃないとダメなんですね。

石黒 しかし、JBLは家庭用にこんなすごいスピーカーをよく作りましたよね。

生島 ちょうどステレオのレコードが一斉に出るぞというときにJBLが作ったステレオ・スピーカーなんですね。

PB ということは1950年代ですね。このスピーカーはどういう構成なんですか。

生島 3ウェイ/片chという方式です。

石黒 後ろにウーファーがあって、前面の大きな開口部から低音が出て、しかも高域のドライヴァーも湾曲したキャビネットの内部で反響させているんですね。それを正面で聴くことでポッと音像が浮かぶという、わりと独自の音響理論ですね。

生島 それまでは部屋全体で音を回すという発想だったと思うんですが、これを作った人はスピーカーだけでステレオ音像を完結させたかったのかもしれません。先ほど聴いていい印象だったレコードは、細かい音が上手くハモっていたと思うのですが、このスピーカーのレイアウトの良さがあってこそでしょう。

PB 去年、松山の「Bar Epitaph」という音楽バーでイヴェントをしたんですが、そこにもパラゴンが置いてあって、お店のどこにいても音がいいという印象でした。パラゴンの上にある小さいスピーカーは?

生島 小さいのはイタリアのSonus faberというブランドのMINIMAです。これはこれで艶っぽくていい音がします。隣の四角いのはZu OMEN BOOKSHELF MKIIです。アメリカ西海岸のガレージ・メーカーですが、オーディオ好きの若いベンチャーの人たちが作っているスピーカーで、スカッとしたいい音が楽しめるんですよ。

ヴィンテージ機材を現代に甦らせるアコリバのアクセサリー

——パラゴンやMINIMAには透明なスパイク受けがありますね。

石黒 RIQ-5010Wという天然水晶のインシュレイターです。パラゴンは重たすぎて持ち上がらなかったので、ジャッキを使いました(笑)。

生島 水晶が割れてしまうかと思いましたが……。

石黒 意外と強いんですよ。

生島 この床はガッチリ造っているんですが、このバカデカいスピーカーをちゃんと座らせるためにはこういうアイテムを活用したほうがいいと思いました。

石黒 ダイレクトに置いてしまうと、床が鳴ってしまうんですね。それをアイソレートするためのアクセサリーなのですが、素材によっては素材の音が鳴ってしまうことがあるんです。RIQ-5010Wで使用している水晶は人間の可聴帯域よりずっと上に共振周波数を持っているので、人間には“水晶の音”が聞こえません。なので、極めて自然な質感の音が得られるというメリットがあります。

——Acoustic Reviveのケーブルについてはどんな印象ですか。

生島 ここにあるスピーカーやアンプは古いものですが、ヴィンテージ・マニアの間ではこれらを古いケーブルで繋ぐといいという話もあって、私もやってはみたのですが、すごく古くさい音になってしまいました。ところが、現代のブランドであるアコリバのケーブルを繋ぐと、古い機材が新しくなるんですよ。私はこの音のほうが断然いいと思いますね。だから、この部屋のメイン機材はアコリバです(笑)。

——このシステム、バラカンさんはどうお聴きになりましたか。

PB 先ほどから言っているように、このシステムに合うレコードもあれば、そうでもないレコードもありましたね。高級オーディオの世界では以前にも同じ体験をしたことがあります。これはなかなか難しいテーマで、満遍なく何でもいい音がするシステムというのはあるのかどうか。

石黒 バラカンさんのお宅にあるハーベス(Harbeth)はわりと何でも過不足なく鳴らすスピーカーです。いろんな音楽を平均的によく鳴らすんでしょうね。どこか突出していいものがあるわけではなく。

PB ただ、こういうシステムを持っていると、これでいい音で聴けるレコードを揃えたくなるのかもしれません。

シーリング・スピーカーはフロア全体で8つ導入されている

生島 そうですね。まぁ、私からすると音源さえ良ければ、オーディオなんて何でもいいんです。

PB あー、なるほど。

生島 ここにあるオリジナル盤はラジカセに繋いで聴いてもすごくいい音がしますから。

PB そうですか。

——生島さん、そしてバラカンさん、石黒さん、今日はありがとうございました。

生島 いつもバラカンさんのラジオを聴いていますが、今日はそれともまた違ったレコード体験がありました。うちのパラゴンもご機嫌で(笑)、とても良かったです。

PB 今日は普段聴かないようなものもたくさん聴かせてもらいました。

生島 驚かれるのではと心配でしたが……。

PB いえいえ、楽しかったです。

生島 じゃあ、番組にリクエスト葉書を送っちゃおうかな(笑)。

PB ハハハハ。お待ちしてますよ。

この日の試聴はすべてJBL Paragon D44000で行った

今回の試聴で主に使用したレコード・プレイヤーTechnics SL-1200AE

フォノ・イコライザーはSUNVALLEY SV-396EQ(左)とSV-EQ1616D

TechnicsのターンテーブルSP-10mk3を巨大なキャビネットに収めたレコード・プレイヤー。「街の家具屋さんに無理を言って、10年くらい寝かせていた無垢のメープル材で作ってもらいました」(生島さん)

SACDプレイヤーSA-11 S3のほか、CDプレイヤーは年季の入ったSONYも。「557ESDは1987年頃にアルバイトして買いました。いまでも音がいいので、修理をしながら使い続けています」(生島さん)

いずれも真空管を搭載したMcIntoshのアンプ。プリ・アンプの C2600(写真上)とパワー・アンプのMC275

レコード・プレイヤーはもう一台、英国製の名器GARRARD Model 301もある。「これは懐かしいプレイヤーです」(バラカンさん)

カセットデッキNakamichi DRAGONではSP盤の音源など生島さんのコンピレーションを試聴した

電源ケーブル(POWER SENSUAL-MD-Kなど)はもちろん、電源ボックスもACOUSTIC REVIVE(RTP-6とRTP-4)を使用。電源ノイズを除去する電源コンディショナーRPC-1KMも見える

生島さんが愛用するACOUSTIC REVIVEのオーディオ・アクセサリー。ターンテーブルシートRTS-30とアナログ・スタビライザー PS-DBLP(全世界100個限定)

天然水晶を使用したACOUSTIC REVIVEのインシュレイターRIQ-5010W(透明タイプ)

部屋の隅に置かれているのはルーム・アコースティックを改善する話題の新製品ACOUSTIC REVIVE RHR-21

この日の試聴でも使用したACOUSTIC REVIVEの消磁機RL-30MKIII(生産終了品)

ジャズを中心にオリジナル盤も多い生島さんのレコード棚

この日に集った皆さんと。後列は右から、生島さんの奥様の典子さん、ACOUSTIC REVIVEの石黒謙さん、小林貴子さん

◎Today’s Playlist

①U2 「Pride」〜『The Unforgettable Fire』

②Weather Report 「Birdland」〜『Heavy Weather』

③Steely Dan 「Aja」〜 『Aja』

④Talking Heads 「Once in a Lifetime」〜『Remain in Light』

⑤Penguin Cafe Orchestra 「Walk Don't Run」〜『Penguin Cafe Orchestra』

⑥Penguin Cafe Orchestra 「Salty Bean Fumble」〜『Penguin Cafe Orchestra』

⑦Penguin Cafe Orchestra 「Paul's Dance」〜『Penguin Cafe Orchestra』

⑧Paul Simon 「Diamonds on the Soles of Her Shoes」 〜『Graceland』

⑨小坂忠 Chu Kosaka 「ゆうがたラブ」〜『HORO』

⑩久保田麻琴と夕焼け楽団 Makoto Kubota & The Sunset Gang 「Roochoo Gumbo 〜 Hoodoo Chunko」〜『セカンド・ライン(Second Line)』

⑪高橋幸宏 Yukihiro Takahashi 「予感/Something in the Air」〜『NEUROMANTIC~ロマン神経症~』

[座談会]

⑫Derek Bailey 「Improvisation 4」〜『Solo Guitar』

⑬岩崎宏美 Hiromi Iwasaki 「パピヨン」〜『ファンタジー』

⑭キャンディーズ Candies 「春一番」〜『春一番』

◎この日の試聴システム

レコード・プレイヤー:Technics SL-1200AE

フォノ・イコライザー:SUNVALLEY SV-EQ1616D、SV-396EQ

プリ・アンプ:McIntosh C2600

パワー・アンプ:McIntosh MC275

スピーカー:JBL Paragon D44000